-

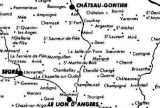

- Montreuil-sur-Maine

, canton du Lion-d'Angers (3 km), arrond. de Segré (17 km) ; —à 25 km

d'Angers. — Terra, decima Musteroli

1080-1096 (Cartul. du Ronc., Rot. I, ch. 55). Clusa

in Meduana apud Monasteriolum 1106-1116

(Ibid., ch. 59). — Mosteriolum

1110 circa (Cartul. St-Aubin, f. 53 et 57). — Monsteriolum

super Meduanam 1303; —

La ville de Monstereul sur Méanne 1105

(H St-Aubin, Pr. de M.). —Sur les hauts coteaux qui bordent la rive

droite de la Mayenne, avec emprunt d'une large bande de la rive gauche,

vis-à-vis et en amont du bourg. — Entre Chanteussé (4 km) et Thorigné

(2 km) à l'E., Chambellay (5 km) au N.-E., St-Martin-du-B. (7,5 km)

au N., le Lion-d'Angers au S. et à 1'0.

- La

route nationale d'Angers à Caen monte en ligne droite du S. au N., par

le centre du territoire, à 1 km à l'O. du bourg, qu'y relient les chemins

d'intérêt commun du Lion-d'Angers et de Villepot.

- La

Mayenne passe sous le bourg même, y animant en amont deux moulins ;

— l'Oudon forme bordure extérieurement vers S.-0.

- En

dépendent le vill. des Giraudières (18 mais., 53 hab.), les ham. du

Ménil (6 mais., 19 hab.), de Puvignon (5 mais., 20 hab.), de la Chicotière

(9 mais., 31 hab.), du Boismarin (5 mais., 18 h.), de la Roussière (6

mais., 25 hab.), de la Benètiére (5 mais., 12 hab.), des Noyers (6 mais.,

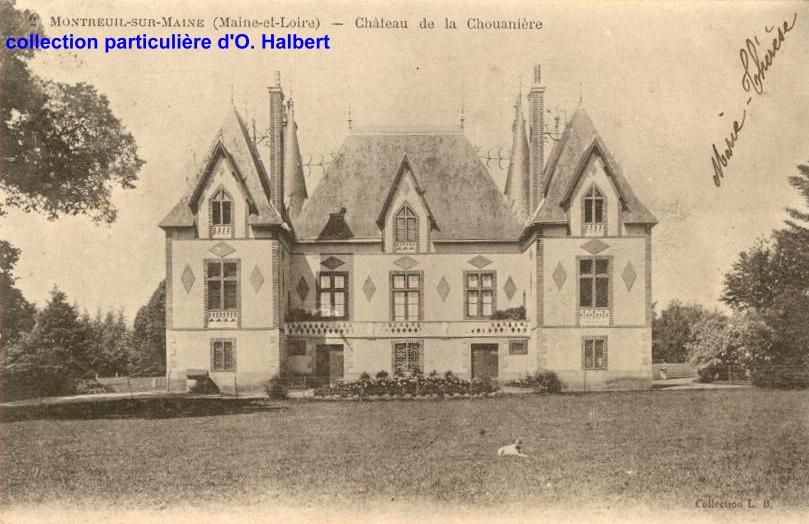

16 h.), les chat. du Poirier, de la Chouannière, de la Touche et une

quarantaine de fermes ou écarts.

- Superficie

: 1 111 ha, dont 50 en vignes et

9 en bois.

- Population

: 165 feux, 745 hab. en 1720-1726. — 180 feux, 880 hab. en 1789. — 933

hab. en 1831. — 856 hab. en 1841. — 874 hab. en 1851. — 896 hab. en

1861. - 923 hab. en 1866. — 888 hab. en 1872,

dont 402 au bourg (135 mais., 135 ménages), groupe antique de vieux

logis recrépis, traversés par une rue neuve, que borde la haie vive

en haut buis du cimetière. Une vue charmante plonge sur le cours sinueux

de la Mayenne et vers N. sur les hauts coteaux boisés qui l'étreignent.

- Blés,

lins, chanvres ; — cidre , noix, châtaignes ; — élève de bestiaux ;

— batellerie ; —importante écluse réunissant quatre moulins sur une

chute (l'un mètre 50 cent., dont l'existence est constatée dès la fin

du XIe s.

- Assemblée

le 15 août.

- Mairie

neuve avec Ecole laïque de garçons. — Ecole de filles (Soeurs de

Ste-Marie).

- L'Eglise,

dédiée à St Pierre (succursale, 5 nivôse an XIII), est un édifice de

construction récente, d'une. haute et large nef avec transept décoré

de vitraux aux armoiries des donateurs et « qui n'offre d'intéressant

sous le rapport de « l'art », comme l'écrit le curé Gaultier (1845),

— « qu'autant que c'est le curé, qui l'a restaurée « propriis

manibus ». En effet du haut en bas nef et choeur, toute la boiserie

est de sa façon. Les cariatides de la tribune sont même restées inachevées

et leur pied, seule partie terminée, porte un moule informe, qui dessine

le mouvement de l'oeuvre future.

- La

cure s'élève

un peu à l'écart vers S.-0., reconstruite en 1836 sur son ancien emplacement.

- Aucune

trace antique n'est signalée sur le territoire que traversait la grande

voie du Lion-d'Angers à Craon. Le seigneur de Chateaugontier y possédait

un domaine , acquis au XIe s. par l'abbaye du Ronceray d'Angers et cédé

plus tard pour des dîmes. L'église appartenait au seigneur de Chambellay,

Ingelger. Il en fit don dans les premières années du XIIe s. à l'abbaye

St-Aubin, à qui l'évêque Ulger la confirma. Les moines y constituèreat

tout auprès un prieuré, dont les bâtiments ont été récemment reconstruits.

Il formait un fief important, tombé de bonne heure en commande et dont

le prieur, seigneur de la paroisse, prenait titre au XVIe s. de baron.

- Prieurs

: Guihenocus

; 1110 circa, — Guy,

fils de l'abbé de St-Nicolas, Lambert, qui se démit de son abbaye, pour

venir vivre auprès de lui, 1118. — Jean Morice,

1410, 1428. — Pierre Dufay,

1521. — Pierre de Bièvres,

1541, 1559. — Claude de Bièvres,

son neveu, 1560. — Guy de Lesrat,

1567. — Jean Saymond,

1569. De son temps les compagnies des capitaines Trélan et !Aidant qui

saccageaient le pays , pourchassées par les bourgeois d'Angers, le maire

en tête, se réfugièrent au prieuré, y furent assiégées, réduites à se

rendre (5 décembre 1574) et ses deux chefs décapités à. Angers. — Denis

Leblanc,

chanoine de N.-D. de Paris, 1608, 1621. Son portrait s'y voyait jusqu'à

la Révolution dans le vitrail, au fond de l'église. — Claude de

Tudern, chanoine de N.-D. de Paris, 1660,

résignataire en 1678 et qui meurt pourtant au prieuré, âgé de 77 ans,

le 23 septembre 1684. — Pierre Laillault,

1678, 1708. — René Hunault de la Peltrie,

curé de Chigné, 1728. — Jean-Joseph Saudubois

de la Chalinière, pénitencier d'Angers,

1734, 1756, qui fit restaurer l'église, à Angers le 6 janvier 1765.

— Alex.-Franç. de Thémines de Lauzières,

1765, évêque de Blois en 1776.

- La

cure était à la présentation , comme le prieuré, de l'abbé de St-Aubin.

- Curés

: Robert Gaudin, 1380. — Jean Boulays, 1419. — Amaury de la

Luzerne, qui permute le 13 janvier 1481 pour la cure de SaintLambert-des-Levées.

— Yves Lemaçon, 1481. — Jean Lemoine,

1580. — Et. Bernois,

1630.— Olivier Bellanger,

1632, f le 13 avril 1656. — Ripoche,

1657. — Pierre Dugénetay,

1660, 1662. — Jean Bellière,

1666, 1680. — René Challes,

septembre 1680. — René Lefaux,

juin 1685, 1706. — Moron,

1708, prieur en 1716 des Augustins d'Angers. — Vinc. Quénion,

février 1716, † le 17 septembre 1739, âgé de 67 ans. — Paulet,

1739, 1781. — Blouin,

1781, 22 août 1791. -- Aubry,

14 décembre 1791, qui renonce à la prêtrise le 20 frimaire an II.

- La

paroisse dépendait. de l'Archidiaconé d'Outre-Maine, du Doyenné de Cimon,

de l'Election et des Aides d'Angers, du Grenier à sel de Châteaugontier,

du District de Segré.

- Maires

: Jaunay, ... — Mathurin Guilleux, 13 thermidor

an XIII, démissionnaire en 1813. — Casimir Moreau,

30 juillet 1813. — Maurice Thibault,

23 août 1815. — Goumier,

1826. — François,

2 octobre 1830. — Moreau,

1844. — Barat,

1849, démissionnaire.— Casim. Moreau,

10 juillet 1857. — Brouard,

1865, en fonctions, 1876.

- Arch.

de M.-et-L. C 194 et H Abb. St-Aubin. — Arch. comm. Et.-C. - Mss. 648.

- Hiret, p. 173. — Arch. mun. d'Angers CC 105. — Gaste et Hervé, Les

Grandes Industries, p. 48. — Pour les localités, voir, à leur article,

la Touche, la .Saulaie, Villedavy, Hautebise, la Juquelière, le Poirier,

etc.

histoire de Montreuil-sur-Maine

histoire de Montreuil-sur-Maine