Ma grand’mère, née en 1886, disait qu’elle avait traversé une époque remarquable :

elle avait connu l’arrivée de l’eau courante et potable, l’électricité, le train et l’automobile.

Dans les années 70, lors de mes longues traversées nantaises en autobus, il m’est arrivé de saisir au vol des conversations, dont celle de ces 2 femmes, parlant des jeunes. Elles avaient l’âge de ma mère, c’est à dire nées dans les années 1910. Elles devisaient sur tout ce qui avait tellement changé que les jeunes (des années 70) avaient la vie facile et en particulier tout oublié du mode de vie qu’elles avaient connu :

elles citaient leur jeunesse sans eau, sans toilettes autres que dans le jardin etc…

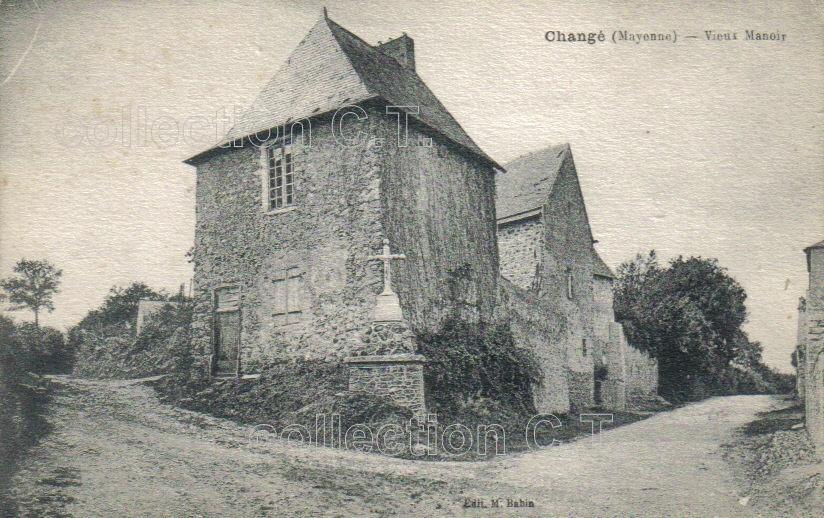

J’ai personnellement vécu 1 an sans chauffage, ni eau courante : étudiante je louais une chambre haute dans un manoir du 15e siècle, et je montais tous les soirs mon broc plein et mon seau hygiénique vide, puis j’ai vécu encore 3 ans sans chauffage à l’époque où je travaillais. C’était dans les années 50 et 60.

Nos logements ont en effet connu une telle évolution au 20e siècle que beaucoup aujourd’hui n’ont plus aucune idée de ce qu’il fut autrefois. Mais moins de confort, c’était aussi beaucoup moins cher. Nous payons aujourd’hui le confort !

Lors de mes recherches dans les archives notariales, j’ai toujours été frappée par le coût peu élevé des travaux de construction et rénovation, et des prix de vente des maisons. Non seulement nous ne construisons plus sans tout un tas de règles de confort, mais pire, notre époque est marquée par la spéculation délirante. Le but de ce billet est de vous rappeler que nos ancêtres ont connu un tout autre logement.

Pourtant, autrefois les constructions étaient faites pour durer des siècles, alors que nous construisons de nos jours l’éphémère.

Ceux qui voudraient convertir les livres d’antant en euros actuels pour comprendre un budget logement, tenteraient de comparer des choses incomparables. Pour la construction d’une maison sans chambre haute : cas du logement des métayers et closiers :

-

1-Enlever les frais d’architecte, inutile autrefois pour les maisons d’agriculteurs, que le maçon et le terrasseur savaient faire eux-mêmes.

2-Enlever le prix du terrain, car aujourd’hui il est spéculatif et hallucinant, ce qui n’existait pas autrefois.

3-Enlever l’électricité

4-Enlever toute la plomberie : pas d’eau courante pas de gaz, pas de salle de bains, pas de latrines, pas de cuisine, pas de chauffage (cuisine et chauffage sont assurés uniquement la cheminée).

5-Enlever les vitres aux fenêtres.

6-Enlever le carrelage au sol : le plus souvent terre battue.

7-Enlever les cloisons : tout le monde ensemble dans la grande salle basse, qui est salle à tout faire. Et dans la foulée, enlever les papiers peints, etc…

8-Prendre tous les matériaux sur place : en Haut-Anjou, pays de schiste ardoisier et de grès roussard, pas de problème.

9-Tout est recyclé : la pierre des châteaux (demandez à ceux de Noyant-la-Gravoyère et de l’Isle-Baraton toute proche !), et celle des maisons en ruines (j’ai trouvé des contrats qui le précisent), mais aussi les charpentes comme dans le contrat ci-dessous.

10-Enlever les charges sociales (pas d’assurance maladie, pas de retraite etc…)

11-Par contre construire une grande cheminée dans la salle basse, laquelle recevra l’air nécessaire à sa ventilation par la fenêtre, laquelle fenêtre sera donc située de manière à favoriser le feu.

12-Pour séparer le grenier de la salle basse, seulement des poutres et ce qu’on appelle une terrasse.

13-Les réparations de la terrasse et de la couverture sont aux frais du preneur du bail (nous les verrons prochainement) et représentent généralement quelques journées de travail par an.

14-Pour une ou deux chambres hautes, dans une maison manable (manoir, gentilhommière…), ajouter un escalier et les cheminées des chambres hautes. Au fait, les pièces se nomment chambre basse et chambre haute, le mot chambre étant équivalent à notre pièce, à ceci près que son usage n’est pas différencié, et qu’on fait tout en milieu rural dans la chambre basse : dormir, cuisine, manger, vivre etc…

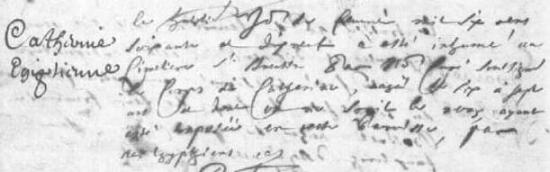

Voici un marché de charpente, qui vous donnera une idée du prix de la construction, fort peu élevé. Attention, il concerne 3 chantiers de réparations différents :

Le 25 août 1683 avant midy, par devant nous René Rontard notaire de la baronnie de Blaizon, résidant à Mozé, furent présents en leurs personnes establis et soumis sous ladite cour chacun d’honorable homme André Aubert marchand bourgeois de la ville d’Angers, et y demeurant, paroisse de St Pierre, d’une part, et Jean Bernier charpentier demeurant au village de la Roche paroisse dudit Mozé d’autre part, entre lesquels a été fait le marché qui ensuit, c’est à savoir que ledit Bernier s’est obligé faire pour ledit Sr Aubert, toute la charpente d’un corps de logis appelé la Hairarye en cette paroisse où demeure François Benoist, de longueur de 44 pieds (soit 14,30 m) ou environ qui est d’y mettre à neuf 33 chevrons, 2 sabliers, 2 filières, un tirant et un poinçon avec ses liens et branchettes, et le faîtage et au surplus se servira de la vieille charpente en ce qui s’en trouvera qui pourra servir, qu’icelui Bernier reliera avec le neuf et la posera en sorte qu’il y ait 4 chevrons sous latte, et audit lieu, il étaiera le plancher de la principale chambre pour le soutenir pendant que l’on maçonnera et refera le pignon où est la cheminée en sorte qu’il ne tombe, et encore de faire et retailler pour ledit Sr Aubert la charpente sur une chambre de maison sise à Bourneuf paroisse de Mûrs de longueur de 25 pieds en laquelle charpente s’oblige y mettre à neuf le nombre de 15 chevrons, 2 filières, de longueur dudit bâtiment et un chevron vieil sur l’étable dudit lieu, même un étaie sous la poutre de ladite étable, et au surplus de ladite charpente, se servira de la vieille charpente et fera en sorte qu’il y aura 4 chevrons sous latte, pour tout quoi faire se fournira de tout bois pour ce faire pour ce qui regarde le neuf et comme aussi de faire à neuf un écrou et une vis et un futeau qu’il posera et mettra au pressoir du lieu de la Farferye après qu’icelui Sr Aubert l’aura rendu à place cela étant fait ledit Bernier s’oblige de mettre et poser lesdits écrou, vis et fusteau dans 15 jours prochainement venants, et quant à l’esgard des autres charpentes cy-dessus promet et s’oblige les rendre faites et parfaites bien et duement comme il appartient dans le 15e jour de novembre prochain, et pour lesquels besogne et charpente iceluy Sr Aubert promet et s’oblige payer et bailler audit Bernier scavoir pour le lieu de la Hairearye la somme de 105 livres, pour le lieu de Bourneuf 47 livres et pour la Farferye 18 livres, sur laquelle somme iceluy Sr Aubert en a payé audit Bernier la somme de 36 livres 10 sols et le surplus de ladite somme icelui Sr Aubert promet et s’oblige la payer audit Bernier en travaillant payant fin de besogne fin de payement, ce qui a été ainsi voulu consenti, stipulé et accepté, et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé au bourg dudit Mozé maison dudit Sr Aubert en présence d’honorable homme Claude Rondeau Me chirurgien et Jacques Benoist marchand serger demeurant à Mozé témoins à ce requis et appelés, ledit Sr Bernier a dit ne savoir signer. Constat, accordé en faveur dudit marché qu’icelui Bernier passera un pan de bois qui y est présentement pour faire séparation du grenier audit lieu de la Harearye en l’endroit où il y sera marqué aussi pour faire séparation dudit grenier afin d’en faire deux en lequel pan de bois icelui Bernier y laissera la place d’une porte de largeur de 2 pieds 8 pouces. Signé Aubert, Benoist, Rondeau, Rontard

Plus nous avons de confort et de spéculation sur les terrains, plus nos logements coûtent cher… et plus nous laissons d’exclus… Voyez tout le mal que se sont donnés Mr Borloo et Mme Boutin… Et, dans tous les cas, il serait vain de convertir des livres de 1623 en euros pour comprendre le prix d’une maison de nos ancêtes. Pour comparer, faut-il encore que les choses soient comparables…

Vous pouvez visiter sur mon site de nombreuses montrées de l’habitat, lors de baux à ferme, en particulier le bail des terres dépendant de Mortiercrolles, situé autrefois en Haut-Anjou, aujourd’hui en Mayenne.