L’ouvrage « Nantes en flânant », d’Henri Barbot, ne reçut guère de publicité, pourtant en voici une très belle, parue cette fois dans un grand quotidien Nantais :

Le Phare de la Loire, 19 septembre 1930

« Il y a beaucoup de livres sur Nantes. En voici un de Henri Barbot, qui restera. Nous n’en voyons pas de plus joliment écrit, d’une plume plus légère, de ton plus exact, sous un vêtement d’humour qui ne court pas les rues. Il est fait de scènes et de croquis descriptifs de la vie nantaise, et vus, dis je vus, ce qu’on appelle vus, comme dirait Molière.

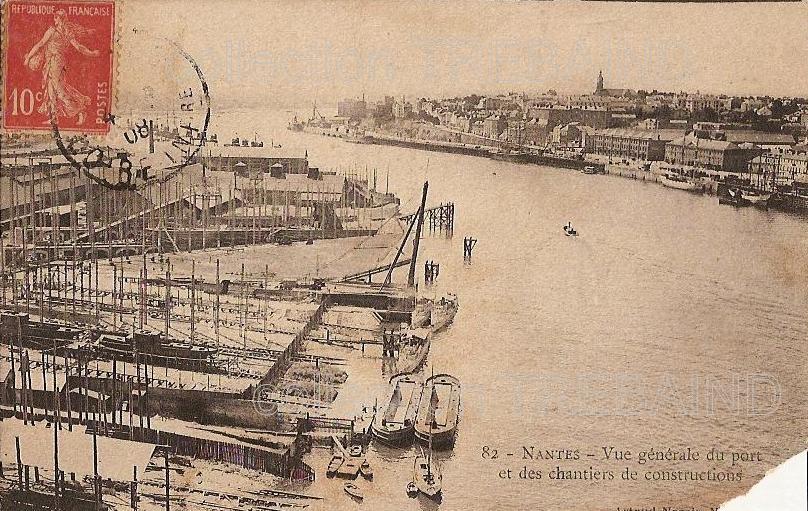

On ne flâne plus guère. Comment le pourrait-on ? La ville d’aujourd’hui est livrée aux autos. Elle ne ressemble déjà plus à la ville d’hier. Elle a même perdu son fleuve, sa Loire, qui l’avait fait surnommer la Venise de l’Ouest. Plus de fleuve ! et après-demain plus de canal !

Qui donc prendra la défense de cette utile et pittoresque rivière qu’est l’Erdre, se demande Henri Barbot, sur laquelle s’acharnent les entrepreneurs de bouleversements ,

Il a raison. Nous n’avons pas l’air de prendre garde que combler des bras qui faisaient de Nantes un port si vivant, c’est supprimer « la principale raison d’être de toutes ces maisons commerçantes, trafiquantes et industrielles qui les bordent ». Avant peu, les quais grouillants du port de Nantes seront à Saint-Sébastien, à Tretemoult et à la Grenouillère. Des boulevards modernes dîment ratissés recouvriront les bras défunts, comme font les tertres sur les tombes, et entourés de grilles.

Mais l’auteur ne s’attarde pas en lamentations inutiles. Le flâneur est un philosophe errant. Il erre, en souriant, s’apitoie au besoin dans les coins où la cité rejette ses misères, mais passe. Henri Barbot a des tableautins achevés de certains lieux que le chauffeur ignore : en Chantenay, les Baronnies, le Bois-Hardy, le chemin du Buzard, le Gué-Moreau. Ces croquis sont saisissants d’une vérité qui porte en elle son enseignement. C’est de l’art véritable.

Il connaît aussi notre intérieur à fond. Il brosse des tableaux de maître sur cette horreur que sont certains marchés que nous n’osons nommer. Il note même le vocabulaire qui caractérise : « Allons la p’tite mère, dîtes rien, c’est dans la noix… Comment ? y a pas le poids fort ?… Tiens, ma belle, un beau petit os avec… et du papier ».

Un chapitre intitulé Gaz et fumées en dit long sur notre usine à gaz, et de la façon la plus amusante du monde. Mais il triomphe dans la scène du tram, par exemple, qu’il intitute Plateforme.

« Quand toutes les dames » vous ont monté sur les pieds, afin de monter avant vous dans le tramway, et que vous êtes enfin arrivé à vous hisser sur la plateforme… vous avez le loisir d’examiner l’intérieur de la voiture, bien éclairé, bien abrité, et de voir le dos de tous ceux qui se prélassent sur la cannage élastique de la compagnie, sans, pour cela, payer plus cher que vous ».

Alors on est frappé de la parfaite ressemblance de sa condition avec celle de l’électeur-contribuable, qui paie très cher pour avoir le plaisir de contempler ses élus confortablement installés dans le char de l’Etat. Le développement exagère un peu, mais il est bien drôle.

Des pages sur les héroïnes de nos bateaux-lavoirs, sur les ouvrières de la « Manu », sont presque charmantes ; mais il en a de terribles sur les concierges, sur ceux qui touchent à la brocante, depuis l’humble voleur de tuyaux de plomb, jusqu’au patenté qui en trafique, sur les laitières qui baptisent notre lait tous les matins.

Ah ! ces dernières ne l’ont pas volé ! Le chapitre est désopilant. Seulement, il ne sera d’aucun effet moral… D’ailleurs, l’inspecteur des fraudes est chargé de poursuivre ces fraudes, non de les supprimer. « Ça fait durer le plaisir. »

On s’amusera beaucoup aussi, de ce type qui a entrepris de dérober le platice qui orne la paratonnerre du clocher de Saint-Louis, et à cette hauteur, fait des réflexions qur les postes de police dont il est bien placé pour situer la place, malgré l’incertitude des toitures, lui qui connaît mieux les dessous des ponts.

Henri Barbot montre aussi qu’il peut faire autre chose que « du Courteline ». Un chapitre final : Les Deux Foyers le prouve, et dira-t-on, le classe. Des souvenirs historiques lui font évoquer les luttes que dans l’état de paix nous concevons à peine. Des hommes opposés avec une ténacité farouche ont pensé, pourtant, pour un même avenir heureux, et lutté. « L’Avenir brode sa trame sur la chaîne du passé », dit-il en concluant, mais qui le voit ?

Le livre de Henri Barbot, très réussi à tous égards, est orné de dessins de Rylem, pseudonyme d’un compatriote, et présenté sous une couverture en couleur symbolique de certaines circonstances qui nous menacent.

Autour du clocher de Saint-Nicolas, nous voyons, en effet le pont bien nommé de l’Arche-Sèche, sous lequel il ne passe plus d’eau depuis l’évêque Félix, il y a des siècles, un autre sous lequel il n’en passera plus l’année prochaine, une gabarre enfin, qui s’en ira naviguer aux environs des marais de Basse-Goulaine… Ed. L. »

Ainsi Henri Barbot fréquentait entre autres, celui qui a dédicacé son livre Paul Lamiraud, mais aussi un dessinateur qui se dissimulait sous un pseudonyme, que le Phare de la Loire dit « un compatriote ».

Un Nantais, amoureux de Nantes, sachant dessiner, ayant manifestement flâné dans Nantes avec Henri Barbot, une relation connue sans doute du temps où il vivait à Paris.

Or, un dessinateur, connu comme caricaturiste au Phare de la Loire, ayant vécu à Paris, et revenu à Nantes en 1930 c’est Jules Grandjouan. Certes, je n’ai aucune preuve que c’est lui qui se dissimule sous un pseudonyme, sans doute pour cacher ses liens avec Henri Barbot. Mais j’offre cette hypothèse, car elle me semble crédible. D’autant qu’Henri Barbot, en venant de Paris à Nantes, semble avoir fui un passé probablement mal vécu. Lui aurait-on fait sentir que sa prophétie « Paris brûle-t-il? » publiée en 1914, était un point sensible du fait des évennements qui suivirent ? Il serait possible à un étudiant en histoire de faire un travail dans les archives Lamiraud et Jules Grandjouan, et à un connaisseur en dessin de comparer le trait de Jules Grandjouan à Rylem. Car si Rylem souhaitait se cacher c’est qu’il était connu par ailleurs.

Pour mémoire voici brièvement Jules Grandjouan :

Grandjouan[1] (Jules)

Nantes, 1875 – 1968.

Originaire d’une famille de notables nantais, il fait des éudes de droit à Paris, tout en dessinant parallèlement dans des feuilles satiriques ou littéraires nantaises : Nantes amusant, L’Ouest républicain, Le Clou… En 1897, il abandonne complètement le droit pour ne plus se consacrer qu’au dessin satirique. Il devient alors le directeur artistique de la Revue nantaise, puis dessinateur-caricaturiste au quotidien Le Phare de la Loire. En 1899, il publie un album de 50 lithographies, sous le titre Nantes la Grise…

[1] Petit dictionnaire des caricaturistes cités… p. 142-155 extrait de l’ouvage La Républicature, La caricature politique en France, 1870-1914, Bertrand Tillier

Je relis tranquillement mes travaux et je m’aperçois que j’ai depuis longtemps sur mon site les cartes postales du port de Nantes, dont une vue des chantiers navals.

Je relis tranquillement mes travaux et je m’aperçois que j’ai depuis longtemps sur mon site les cartes postales du port de Nantes, dont une vue des chantiers navals.