les 16 et le 23 septembre 1643 les Américains lachent 3 tonnes de bombes sur Nantes. Il y aura plus de 1 200 victimes car les bombes lachées à 4 000 m d’altitude par les superforteresses US frappaient plus à côté des cibles que dessus !

J’étais dessous, enfin pas tout à fait, car nous habitions la route de Clisson au niveau de la Croix des Herses. Mes oncles, qui étaient dans la maison en face, montèrent sur le toît voir, enfin, aux premiers bruits, mais par la suite descendirent comme tout le monde à la cave.

J’avais 5 ans, et mes parents nous emmenèrent dans la cave, nous racontant que le tonnerre grondait ! Que peut-on raconter d’autre aux enfants !

Le lendemain notre papa attelait Papillon à la charette à cheval, et nous partions tous pour Gesté, à 35 km. Je me souviens de maman tenant les rênes « Hue Papillon ! », mais aussi des cotes : tout le monde descend, et les adultes aident Papillon en poussant.

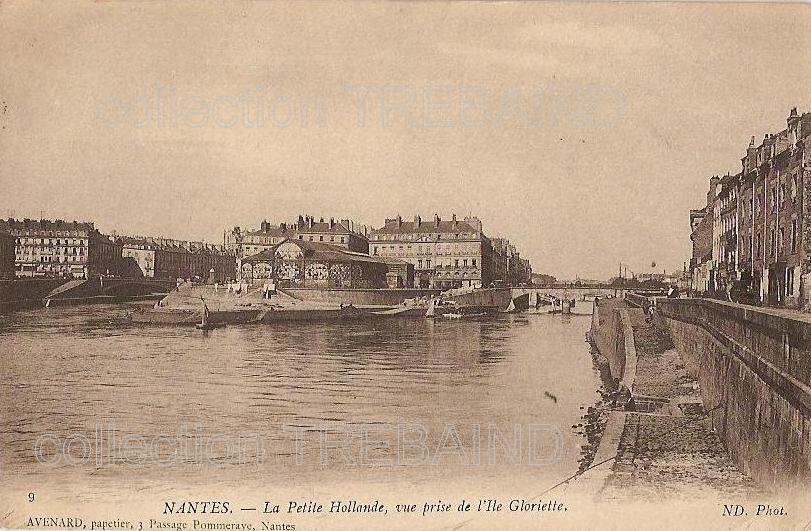

Lavoirs sur la Loire, Nantes avant 1914

Au début du 20e siècle, on lavait encore le linge en Loire et en Erdre à Nantes.

Si on lavait son linge dehors c’est que pendant longtemps la maison était seulement un abri, manquant d’eau, d’énergie, d’espace. Le Corbusier disait « une machine à habiter ». En ville, on lavait donc dans un endroit public, le lavoir, et on avait vu apparaître les blanchisseries. Les urbanistes s’étaient déjà penchés sur le problème à Paris, mais à la veille de la 1ère guerre mondiale 14-18, Nantes avait encore ses bateaux lavoirs. Je vous emmêne ce jour dans une visite inattendue, celle du linge au début du 20e siècle, sur la Loire. Bien sûr, Nantes lavait aussi sur les bords de l’Erdre, et un billet consacré à l’Erdre et ses bateaux-lavoirs suivra, patience.

Commençons par la visite des bateaux-lavoirs sur la Loire, en remontant le fleuve depuis le port maritime, jusqu’au château inclus, avant le comblement de ce bras de Loire.

Collections privées – REPRODUCTION INTERDITE, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site

Cliquez pour agrandir

Nantes est un port de commerce et possède alors une Bourse : voici le palais de la Bourse, en arrière-plan le clocher de Saint-Nicolas.

Puis, la Loire se sépare en 2 bras, celui de gauche est aujourd’hui comblé.

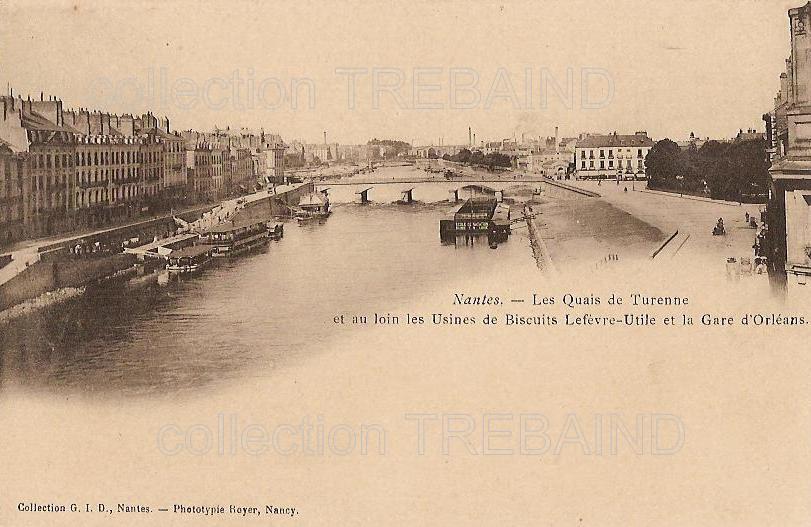

Le long du bras comblé, on passe place du Commerce, avec les rails du tram et celles du train entre la grille et la Loire (le train passe aujourd’hui sous terre, enfin dans l’ancien lit du fleuve).

Nous voici plein centre ville, et admirez au passage comme les piétons sont à l’aise sur les berges

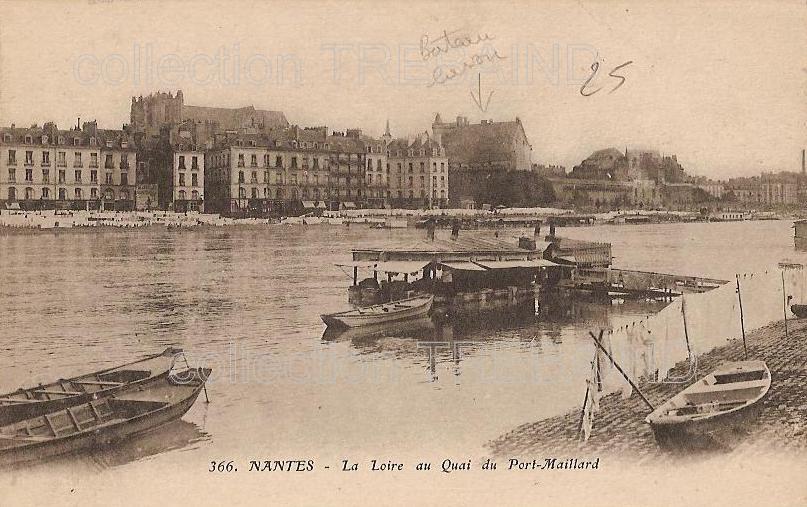

Nous nous dirigeons vers le château des ducs de Bretagne

à cette époque, le château est encore au bord de la Loire.

Nous sommes déjà au Port Maillard, le port fluvial, au bas de la rue de Strasbourg. Nous passons devant chez LU.

Le chateau des ducs de Bretagne, tel que peu se l’imaginent ! Nappé du blanc des draps, car autrefois les draps étaient blancs, car le blanc était synonyme de propreté.

Puis, le port de marchandises venues de Loire. Le linge est au fond.

Nantes est un port maritime. Qui dit mer dit marée. La Loire monte et descend suivant les marées. Ces cartes postales illustrent la difficulté de la marée pour les bateaux lavoirs. Soit il a une passerelle qui monte et descend, soit on s’y rend en barque. Amusez-vous sur les autres cartes postales à chercher les passerelles, car on les voit souvent.

Collections privées – REPRODUCTION INTERDITE, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site

Nous avons vu que le train traversait alors la ville (ici la carte est de 1901, voyez le cachet de la poste), le long de la Loire, derrière les grilles. C’est ma carte postale préférée, aussi je la mets en guise de conclusion. Vous avez le gentil train, tout plein de gentille fumée, pas souvent blanche, et les draps propres qui regardent passer le train ! Et en prime, vous avez une magnifique vue d’ensemble du château des ducs de Bretagne !

Ah ! j’allais oublier ! Depuis, non seulement on a interdit à la Loire de passer par là, mais dans la foulée, on a aussi interdit aux Nantais d’étendre leur linge. Alors, quand je regarde ces cartes postales, je me dis que quelque part, certains édiles ont dû avoir la nausée du linge propre, pour avoir autant envie de le cacher ! Les historiens curieusement racontent qu’on a comblé la Loire parce qu’elle n’était pas sympa, elle montait en innondations par trop dévastratrices, ainsi en 1904 et surtout en 1910, et puis elle s’ensablait, mois je pense que dans tout cet urbanisme, la réflexion sur le linge des Nantais fut prise en compte, comme l’on fait les autres grandes villes.

Lorsque les bateaux-lavoirs disparurent, certains Nantais, plus rusés que leurs édiles, ou plus aisés, avaient trouvés la parade. Ils partaient à leur campagne, en voiture à cheval, avec le linge sale. Voici un extrait du journal de mon arrière-grand-mère, Aimée Guillot épouse Guillouard demeurant rue Saint-Jacques à Nantes, en novembre 1917 :

Dimanche : Nous venons d’arriver à Clisson, Flavie et moi, pour faire notre lessive. Nous aurons la femme demain. Espérons que nous aurons beau temps.

Mardi : Notre lessive est lavée et nous l’avons toute étendue. J’arrive du jardin de faire les provisions de légumes. Mes draps sont bientôt secs. Quel embarras que cette lessive. Je vais la raccommoder et Flavie va repasser et j’espère que dans la huitaine tout sera dans l’armoire. Nous avons été favorisées par un beau temps.

La guerre 14-18 marqua le changement. Les femmes durent travailler aux usines pour remplacer les hommes. A la démobilisation, les femmes ne rentrèrent pas toutes au foyer, ne serait-ce que les 3 millions de veuves qui avaient besoin d’un salaire pour vivre. Et le linge rejoint l’histoire du travail féminin. Je vous fait un prochain billet sur l’histoire de la lessiveuse, un autre sur la buie, etc..

Si cette visite de Nantes vous a plu, merci de laisser ci-dessous vos commentaires de vieux Nantais !

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.

Ce billet était paru sur l’ancien blog, et avait reçu pour commentaires :

Marie-Laure, le 1er août : Ce billet est un vrai « coup de Maître…sse « !!! BRAVO, Madame .Quel plaisir absolu de le lire et si magnifiquement illustré ! Vous méritez la Légion d’Honneur pour votre oeuvre, en général .MERCI. Il y a-t-il un « Mascaret » (c’est son nom pour la Seine), genre de grosse vague qui remonte la rivière, sur la Loire ? Réponse d’Odile : Non.

Marie, le 1er août : Très beau billet, on pense au film « Gervaise » de René Clément (1956 ) si merveilleusement interprété par l’émouvante Maria Schell.

Sainte-Marie, le 17 août : Billet passionnant ! Un de mes ancêtres était cafetier vers 1850 au Port Maillard, là ou ensuite se trouvait pour ceux qui connaissent Nantes, le café de la Source

NANTES LA BRUME, Ludovic GARNICA DE LA CRUZ, Paris, 1905 CHAPITRE Xl. LE CUL-DE-SAC.

chapitre 1 : le brouillard – 2 : la ville – 3 : la batonnier et l’armateur – 4 : le peintre – 5 : le clan des maîtres – 6 : rue Prémion – 7 : labyrinthe urbain – chapitre 7, suite – 8 : les écailles – 9 : emprises mesquines – 10 : carnaval –

Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.

A l’Elysée-Graslin, alias au beuglant. Les vitres qui séparaient la grande salle de l’entrée demi-cour garnie d’arbustes étaient fourrées de buées grises. L’éclairage réfléchi par le poli des tables de marbre sur les murailles peintes faisait saillir les dessins ineptes et crus. Et les chaises noires, et les canapés de cuir d’alentour étaient occupés par de nombreux curieux : jeunes gens à tournure d’étudiants, tapant du poing, hurlant à pleins poumons près de galants minois artificiels, potaches imberbes, insérés entre deux vieilles apprentisseuses, barbes vénérables, sirotant leur absinthe en s’égayant le tympan de luxures inabordables, sous-officiers tapageurs, belliqueux du mérite d’avoir un sabre et d’être un militaire pour ces dames. Oh ! les dames, un ramassis de tous les bouquets fanés, usés. Des cheveux rouges étincelants au bord de maquillages savants. Des yeux sillonnés de noir, des pattes d’oie mal déguisées, des rires menteurs qui se paient comptant. Leur pénible travail commence sous l’oeil paternel du bon agent de planton près de la caisse du patron de céans. La force publique veillant sur les préparatifs des heures de basse orgie au nom de la morale.

Un chut prolongé coupa les conversations. Une femme corpulente, décolletée jusqu’au ventre et de rouge court-vêtue, nasillait une romance de Botrel. On entendait à peine le filet de voix de ce gros corps faisant des grâces :

-

Et lon lon laine

Et, lon lon la

Puis elle disparut. Une gringalette prit sa place. Quel diable mouvementé ! Elle gesticulait des pieds, des mains, du croupion, de la gorge, piaillait à cris perçants, montrait son pantalon de dentelle rose. Elle regardait surtout les vieux d’un air narquois,. en reprenant le refrain :

-

C’est un objet qui s’allonge

Et se tire, tire…

Et d’autres suivirent à tour de rôle. Des grandes, des moyennes, des vertes, des jaunes. Chacune y alla de sa petite ordure et s’éclipsa dans une tempête de trépignements. Une brune jura, insulta les assistants. Des duettistes chantaient faux, en camarades avec le piano ; plus osés se tâtaient partout devant le public s’excitant. 0n riait ; ils eurent du succès. Enfin le principal comique fit son entrée sur la scène, en même temps qu’un petit crevé, les épaules rondes, face comique et réjouie, coiffé d’un tube mat enveloppé d’une fourrure, faisait la sienne dans la salle.

Un murmure accueillit cette réflexion. Tranquillement l’autre enleva sa peau et commanda un bock.

Le garçon le prévint qu’on le flanquerait dehors S’il ne se modérait pas. Habitué à ces sortes d’avertissements, le type dégradé de la vadrouille infinissable, de la noce à toutes les vilenies, alluma sa pipe et répondit :

Pendant ce temps-là, le comique avait entamé ses chansonnettes émaillées de gros sel, d’égrillardes plaisanteries. Quand il vit la salle trépigner de bonne humeur, il reprit l’idiote rosserie, l’idéal de ce genre de foule avachie ? la fille du Remouleur. Les choeurs reprenaient le refrain d’un commun accord :

-

Ah !qu’elle est gentille

Ma fille…

Une voix complaisante lançait les mots sous-entendus, les mots. ignobles que la rime appelait.

Au fond, Charles et René humaient délicatement leurs chartreuses. Tandis que le peintre semblait se distraire, René restait triste et pensif.

Sans se faire prier, elles s’attablèrent avec les jeunes gens. Ils causèrent. Banalités des conversations, de cette façon, salade de grossièretés assaisonnée de disances et de calomnies sur les camarades.

Vers mihuit, ils sortirent ensemble. Dans l’étroite rue Corneille, à la lueur du gros oeil électrique du café ? ils se consultèrent.

Ils acceptèrent. Chacun partit de son côté.

René la suivit en silence. C’était une chambre assez grande. Un lit de milieu garni de rideaux bleus, une armoire à glace, un large canapé. Elle alluma une haute lampe à pied, retira son manteau et se campa devant le jeune homme impassible. Elle dit :

René eut dégoût de cette demande, il répondit:

Il lui donna les vingt francs. Elle sourit et les serra dans un noeud de son mouchoir où se cachaient déjà quelques autres.

Ils se couchèrent. René se regardait comme étonné d’être là, dans cette chambre froide sillonnée fantastiquement des lueurs, des pénombres et des ombres de la lampe à abat-jour rose grimpée sur la table de nuit. Il pensait à Lolette, à son petit intérieur à présent triste, ce qui lui donnait une grise mine d’amoureux.

Dans le silence, il murmura : « J’ai honte ».

La femme boudait. Il se rapprocha d’elle et la prit ses bras.

René, avec sa douceur de tempérament, se faisait tendre, caressant. Il l’accabla de menues gentillesses comme à une amie que l’on revoie. Et l’autre se laissait câliner. Une joie franche l’enveloppait. A son tour elle frôla le jeune homme de ses doigts habiles. René donna son corps au plaisir, son corps car l’âme était loin, bien loin de cette bouche empuantant des relans d’alcool qui l’écoeurait. Ils s’aimèrent, selon l’expression imbécile qui désigne les accouplements matériels. Ils se trémoussèrent des positions grotesques malmenant leurs corps pour les faire vibrer de plaisir, comme un violoneux grinçant des airs sur un instrument monocorde.

Non ! René n’était pas content de sa vie actuelle ! Il maudissait son oncle et ses opinions draconiennes. Son âme saignait des plaisirs qu’il cherchait. Il était devenu incapable de lire en paix un poème préféré. Son esprit en quête d’images luxurieuses le troublait aux dépens de sa santé. Il devenait méchant, solitaire, acariâtre. A la nuit, il se rendait invariablement à la Cigale. Au fond du café, il trouvait des grues patientes attendant sur les cuirs rouges les michets fortunés, parées comme les mariées d’un bal fantaisiste, d’un sabbat dont elles mèneraient la danse maudite. Il puisait dans le tas. Elles y passaient les unes après les antres, Se joignant à certains groupes, il courait de brasseries en brasseries, pataugeant dans l’immondice charnel de fossé en fossé.

Comme il évitait de s’enivrer avec ces femmes, il se regardait crouler, la honte au coeur, dans un engrenage graisseux de stupre immonde. Il ne se sentait pas la force de fuir, et parfois il pleurait. Il apprenait une histoire secondaire de la ville, une histoire cachée, remplie de misères, de maladies, de souillures, de crimes, d’éclaboussures de morts, et le mensonge des jours étalant son infecte vérité en la nuit muette et complice.

Un soir, il entraîna Charles. Le peintre s’efforçait, doucement de distraire son ami, de l’écarter du chemin antiesthéthique qu’il suivait.

Et Charles l’accompagnait pour lui plaire, un peu aussi pour veiller sur lui, pont le défendre même, René dans sa haine contre les grues, les insultait publiquement avec rage. Des disputes eurent lieu entre leurs défenseurs et le poète. Un soir, à la brasserie Moderne, il y eut bataille ; René esquinta de sa cravache son adversaire. Ce fut une grosse affaire. L’autre porta plainte. Mr de Lorcin fut obligé d’intervenir pour arrêter les poursuites. Un autre soir, il s’oublia au point de frapper en pleine rue, une rouleuse ivre qui le narguait, On l’emmena au poste. Il fut violent. Il passa la nuit sur la planche.

Il entraîna donc le peintre vers une maison bariolée de vert. La patronne du lieu les fit, entrer dans petit salon entouré de banquettes capitonitées où des femmes en chemisettes transparentes étaient assises, exhibant leurs croupes pollutionnelles. Ils les prirent sur leurs genoux: Ils tâtaient comme bons fermiers en foire la bête la plus solide et la mieux faite. Quand ils eurent fini leur choix, il s’attabIèrent à quelque coutumière orgie.

Par la porte entr’ouverte, ils entendirent des rires, des chansons, des voix d’hommes mêlées à celles de femmes ! René grommela.

Têtu, René s’en alla frapper deux coups de poing à la porte voisine. Le silence se fit dans l’autre salon.

Une voix de femme demanda :

Charles arriva juste au moment où la porte s’ouvrait. Il entra derrière son ami. Celui-ci se confondait en saluts.

Les deux interpellés restaient penauds, ayant une petite femme sur chaque genou, celles-ci riaient de leurs têtes.

Remis de leur surprise, ils se levèrent furieux.

Ils grondèrent des sons inarticulés et partirent fort ennuyés sous les regards moqueurs des filles. René offrit du champagne.

Une femme conclut.

Le col relevé par dessus les oreilles, les mains dans le linceul des poches, René descendait la rue Crébillon. Un froid venteux battait la nuit silencieuse. Il ne songeait qu’à regagner son gîte, s’y terrer frileusement. Quelques rares voyous tremblotaient en guenilles sur les trottoirs. Une petite fillette de huit à neuf ans collée aux vitres du Terminus mendiait les passants.

Le long de la Société Générale une femme l’accosta.

René trouva la phrase bizarre.

Il la regarda. Ni belle, ni vilaine, ni bien, ni mal vêtue, bref, une raccrocheuse quelconque. Alors il se mit à rire.

La femme, heureuse de l’aubaine, pressa le pas. Son logis pauvre et nu manquait de propreté. Bas, savates éculées, morceaux de bois etc… traînaient par la place. L’air était glacial.

Il jeta un louis sur la table.

Assis auprès de la cheminée, le jeune homme appuyait son front sur le plâtre. La chaleur l’engourdissait. La flamme sautillante cuisait, ses yeux. Son cerveau se pelotonnait chattement indifférent.

La femme jeta de nouveau du bois dans l’âtre et resta accroupie sans rien dire. Elle avait revêtu un long peignoir blanc. Elle agitait ses mains maigres dans les lueurs fauves.

L’engourdissement du froid passé, René s’étira, faisant craquer ses jointures. Et brutalement, nerveux, il prit la femme sous les aisselles l’attira entre ses genoux. Il sentit la chair chaude à travers le peignoir. Cette nudité le grisa. Il passa ses mains sur les seins tombants, arracha le peignoir

Docile, elle se mit à l’oeuvre.

L’oeuvre, René ne croyait pas que l’on connût mieux les moyens de salir le vice à Paris qu’à Nantes. Cette femme n’avait probablement jamais quitté les rives de la Loire. Elle usait d’un stratagème à succès parmi les provinciaux admirateurs de toutes les saletés portant le cachet de la capitale. Mais il fut épouvanté de l’ignoble dégradation lubrique de cette goule. Il éprouva un tel dégoût de son contact qu’à une minute plus abjecte il la repoussa violemment, et lui cracha au visage. Elle tomba sur le sol avec un juron terrible.

Ne voyant plus son ami. Charles se rendit chez lui. René atteint d’une mélancolie névrosée ne bougeait plus de son fauteuil. Des journées entières, il rêvait ou sommeillait, mangeant à peine ce que lui préparait Mine Demeux. La bonne femme cherchait en vain à le distraire de ses racontars faits-divers.

A Charles, il tint le même langage.

René eut une forte fièvre. Il garda le lit plusieurs jours. Charles fut le médecin expérimenté de sa guérison, de sa convalescence. De douces journées passées ensemble, de franches causeries d’art, les visites amicales des membres de leur cénacle artistique lui retracèrent la voie de la santé. Mussaud, toujours fougueux, voyait le triomphe définitif de l’amplitude de la chair saine et vigoureuse. Sa « Femme d’amour » était presque terminée. Dans une quinzaine de jours l’exposition aurait lieu rue Prémion. Ils en parlaient tous avec orgueil. Ils étaient prêts. Un dernier coup de main et l’on commencerait les préparatifs à l’atelier.

Avec des ruses d’apaches sur le sentier de la guerre, ils cherchaient à savoir quel serait le tableau de Delange. Mais celui-ci souriait.

René lui-même l’ignorait. Le tableau était renfermé sous clef dans la chambre du peintre et la clef ne quittait jamais la poche de son veston.

C’étaient des jeunes, des très jeunes, pleins d’audace, de verve et d’aptitude sérieuse au talent. Par aux-mêmes ils voulaient arriver à percer la foule ambiante des médiocrités. A coup d’épaule se frayer à peu un chemin dans le hallier de l’envie. De Remirmont préparait un éclatant manifeste dont Charmel et Ormanne seraient les décorateurs.

La vie d’antan avait repris sa place au foyer de l’existence où se réchauffait leur camaraderie. René écrivait ses poèmes avec enthousiasme et chantait ses ballades sur le vieux piano du café de Nantes.

Machinalement il le suivit. Elle avait un déhanchement particulier des reins, accentué par le poids d’un paquet noir au bras gauche. Sa croupe se balançait délicieuse au trottinement de ses bottines minces.

René la détaillait des yeux. Un manteau court, foncé, empêchait de distinguer sa taille, mais ses cheveux blonds en nattes énormes dépassaient le collier de fourrures où ses oreilles se baignaient frileusement et retombaient sur ses épaules étroites. Un chapeau breton garni d’un ruban blanc terminait le charme qu’elle dégageait.

Il la suivait tranquillement sans trop savoir pour¬quoi. Et le vent qui soufflait fort amena la neige dans ses dents. Les pilules blanches s’entrechoquaient par brassées, s’avalanchaient si brusques, si épaisses qu’en un instant les pavés et le trottoir se couvrirent d’un suaire Même. Des parapluies rares s’étirèrent. Les gens surpris fuyaient.

René presssa le pas. Comme il marchait plus vite que le joli minois, il se rencontra bientôt à coté de lui. Elle le regarda un peu étonnée. Il eut alors une résolution subite.

Une rafale violente de neige les aveugla branlant les portes et les devantures. Ils se rapprochèrent. Elle se cramponna à son pardessus. Quand l’accalmie revint, il se trouva qu’elle se serrait contre lui et qu’ils marchaient côte-à côte.

La neige était certes glacée. Sur le visage elle glissait des filets d’eau trop fraîche. Ni l’un, ni l’autre n’avait cependant froid. La grosse main de René couverte de gants épais entourait la taille de la fille qui disparaissait presque sous son aisselle dans la forêt des poils bruns. Ils bavardaient pour dire quelques paroles. En un clin d’œil une paire d’amis s’entendant comme une paire de gants. Si bien qu’au moment précis du « où allez-vous » question et du « chez moi » réponse, il compléta laccord parfait « ensemble au restaurant ».

Il dînèrent joyeusement dans un petit salon moelleusement chauffé. Et ce fut tout naturel qu’étant deux gentils mariés du hasard, ils allassent fêter leur nuit de noces dans un grand lit roux de hasard.

Parmi les caresses de la petite, René recueillait les bribes d’amour qu’il avait perdues avec le départ de Lolette. La tendresse de son coeur aimant maltraité par les marchandes de voluptés lui monta en bouffées aux lèvres. Il aima de toute son âme, follement, franchement, comme elle se donna à lui follement et franchement. A ce corps exquis et frais, il goûta un raffinement de jouissances supérieures telles qu’il n’en avait connues depuis longtemps. Et ce fut une paix qui le berça dans ses heureux délires.

Il baisa ses lèvres roses et ses yeux doux ; il croqua doucement la pointe de ses seins durs ; il frôla curieux la croupe ferme qui se balançait si délicieu¬sement dans la rue ; il voulut même voir le duvet mystérieux qu’il frisottait de ses doigts malins. Elle rougit et refusa, tenant sa main crispée sur sa chemise qu’elle maintint raide entre ses jambes. Alors il n’insista plus devant cette naïve pudeur. Au contraire, il aima davantage cette chair veloutée qu’il savoura les yeux fermés.

Fatiguée, la mignonne s’endormit sur l’oreiller touffu de ses cheveux. René, devenu seul, songea malgré lui à celles qu’il avait fréquentées auparavant. Sans scrupules, sans hontes, elles exhibaient à tout venant leur nudité, excitant à l’appat la brute humaine. Il les compara à l’autre qui dormait près de lui. Ses caresses d’amour avaient conservé de candides naïvetés. Charmeuse créature, encore vierge d’âme — sinon de corps – faite pour le plaisir délicat, pour la chanson des sens. Je suis la chair qui aime.

Au matin, elle disparut après une dernière caresse, chère inconnue qui n’avait laissé d’elle qu’un parfum de passion dans l’air attiédi. Partie sans laisser son nom, sans détourner la tête, vers d’autres coeurs à contenter, d’autres chairs à satisfaire. Toujours avec la même bonne humeur, la même joie, toujours l’ange qui va — où le vent le pousse — aux foyers froids que ses lèvres vont réchauffer. Grands enfants, voici la consolante volupté ! Accueillez-la respectueusement comme un hôte céleste. Elle est la distributrice des bonheurs humains, des heures d’oubli de peines, des réconforts de la défaite et des déceptions ! Paralytiques qui souffrez, approchez vous de cette piscine guérissante. Elle passe rapide comme la lueur phare tournant. Elle passe sur la vie, insconsciente peut-être de son rôle bienfaisant. Le jour, elle est courbée sur quelque ingrat travail qui la fait vivre le soir, elle donne au pauvre qui l’implore le sourire clair de ses yeux, le pollen rouge de ses lèvres, le manteau blond de ses caresses. Le brutal collectif ne comprendra rien à sa mission, il la salira de ses bavures, il la souffletera de ses mépris de maître à tournure de valet. Elle rougira parfois sous l’outrage, et des pleurs humideront ses cils délicats, attendant qu’un jour, elle aille mourir à l’hôpital d’une maladie terrible communiquée par un infâme scélérat, en récompense de ses baisers confiants et désintéressés.

Le long des, marches du théâtre Graslin les camelots s’égosillaient. Ils couraient jusqu’au milieu la rue Crébillon. Ils harcelaient les promeneursde leur insupportable charivari. Entre les larges colonnes du péristyle, des hommes, des femmes, des enfants, vêtus de couleurs différentes s’engouffraient par les portes basses à tambour, ainsi que des abeilles rentrant se perdre sous le dôme de la ruche, Au reflet des lampes électriques rougeoyait l’affiche du spectacle : Louise, douzième représentation.

En face, la place Graslin, ceinturée de cafés fulgurants s’agitait dans des moissons de clartés blêmes dont le respir éclaircissait la craie noire de la nuit. Sur le trottoir du café de la Cigale des grues à ramages froufoutaient, pavanaient des devantures excentriques, attrayantes de leurs yeux prometteurs à la foule presque uniquement composée d’hommes. D’aucunes se plongeaient, dans les rangs des promeneurs. Hardies commerçantes, elles en sortaient bientôt avec un mâle — ô combien ! — assailli et vaincu.

René flegmatique, regardait le manège curieux de ces femmes, la foule bariolée de leurs chapeaux chamarrés de clinquants. Le cide se faisait au pied du théatre. Quelques sires infects discutaient alentours un braser ensanglantant de lumière leurs pantalons en loques. Parfois, silencieux, ils admiraient l’audace des cocottes, « leurs chouettes soeurs ».

Un froid cinglait. Les pieds gelés, René se dirigea vers le cours de la République, frôlant les cafés remplis de joueurs de cartes, – les coeurs saignaient, les piques samblaient ricaner d’infinissables railleries. Devant le cabaret des arts, René songea à cette ridicule pléïade de province intitulant ainsi ses vagues auberges, pour s’y croire l’hôte vaniteux des arts, parce qu’elle désaltère Cabots, Silènes et Spartacus. Il bifurqua vers la rue de l’Héronnière. Brusquement le silence ; éclariage peu ou nil. Personne. Il tourne à droite. Le quartier du vice. Rue d’Ancin, étroite, formée d’escaliers. Les lanternes des maisons peinturlurées de jaune, de brun, de vert, l’habillaient comme une mariée. Une file d’enseignes : Au moulin rouge – un vieux moulin dressant lamentablement ses ailes ; le corps teinté de route, semblait un quartier de boeuf sanguinolent ; – à l’Ancre d’or, à la Patte de Chat, au Vert galant. Aux portes, aux fenêtres, les femmes larges, débraillées, fardées, les lèvres trop rouges, l’appelèrent.

Elles l’entouraient, le touchaient, lui prenaient le bras, le tiraient par son manteau. La plupart, des paquets de chairs gonflées, débordantes, d’autres maigres, phtisiques, les dents jaunes ; des vois brûlées d’alcool, sentant mauvais. Il se débattit, les repoussa. Elles n’insistèrent plus, jurèrent, l’insultèrent de canailleries obscènes. Une seule le poursuivit jusqu’au quai de la Fosse.

Il la fixa le front dur. Elle était joliette : ses yeux bleus avaient une sorte de mélancolie malheureuse si douce qu’il eut pitié. La curiosité le prit de causer avec elle. Il revint. Les autres s’étaient mises à leurs portes, ricanaient. Alors la victorieuse les traita de nms ignobles, d’un vocabulaire ordurier. Et René eut une nausée de se trouver parmi cette turpitude. Il s’enfuit à toutes jambes sans détourner la tête.

Sur la Fosse, il respira plus à l’aise. Puis il se mit à rire de sa peur. Les buvettes étaient bruyantes ; les chansons giclaient dans la boue éternelle de la chaussée. Des ivrognes titubaient et s’affalaient le long des trottoirs. Il marcha devant lui. Les becs de gaz toussotaient des hoquets safrans. AU fond d’une rue, de grosses lanternes éclairaient les titres : Maison Girondine, A l’Espérance. Les portes étaient closes. Des ombres frappaient, sournoisement la porte s’entr’ouvrait et se refermait sur eux. René continua. Rue des Marins. A un coude de grosses lettres se détachaient : A la Tête noire. Un gigantesque tableau accroché au dessus de l’entrée servait d’enseigne parlante. C’était une négresse nue jusqu’à mi-corps, pendant des tétons énormes. René grimpa les marches de la rue. Une bande de matelots hurlants le dépassa. Ils cognèrent, puis s’enfournèrent dans la maison. L’aspect était lugubre. Une odeur de vice et de mort prenait à la gorge comme du soufre. Ce lui fut aussi la sensation d’âtre entre ces murs rapprochés, dans quelque cachot affreux, quelque effroyable coupe-gorge. Des mines patibulaires le couvaient de regards hostiles.

Les femmes chuchotaient avec eux. René eut une frayeur atroce. Des frissons lui moitèrent la peau. Ses jambes tremblèrent. Il lui sembla que le ruisseau coulait des pourritures et du sang caillé. Il s’appuya au mur. Un homme vint vers lui. Une nouvelle bande de soldats fit irruption dans la ruelle. Ivres, ils insultèrent l’homme. Il y eut bataille, coups. René profita de la bagarre pour monter la rue, tremblant sous les appels des hôtes de A mon désir, Au grand I...! croyant sentir le froid d’un couteau entre les épaules. Il quitta ce quartier maudit de stupre abominablement autorisé.

Les exploiteurs de la débauche ont planté leurs tentes au même endroit. L’air y est lourd des puanteurs de syphilis, de maladies exotiques apportées par les marins privés de femmes pendans les longues traversées et venant apaiser leur fringale dans d’immondes naufrages en ces puits de tares morales et physiques, de dégénérescence contagieuse.

Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.

![]()

![]() Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

NANTES LA BRUME, Ludovic GARNICA DE LA CRUZ, Paris, 1905 Chapitre X. CARNAVAL

Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.

Des affiches multicolores avaient annoncé que le « Carnaval à Nantes n’est pas mort ». On croit toujours qu’il veut mourir. Chaque année assiste à son désossement. Les commerçants s’ingénient pourtant à le ranimer de leurs efforts. Mais la défiance et la jalousie sont telles que leur succès reste stérile. Quoique rnal secondés les organisateurs avaient fait de leur mieux.

Dès le matin une vive animation s’entrecroisait les rues. Les baladeuses aux tas de confettis, aux rnains courbes soutenant des sacs jaunes, des chasse-belles-mères et autres fantaisies anodines, s’allaient caler sur le bord des carrefours, sur le centre de la place Graslin et de la place Royale, déjà encombrées de marchandes de violettes et d’oranges. Les cafés préparaient leurs tables, ornaient leurs devantures. La ruche nantaise terminait ses préparatifs de plaisirs. Le monde ouvrier surtout s’apprêtait au franc rire.

Quand deux heures sonnèrent chacun son tour aux cadrans de la ville, les groupes se tassèrent rue Crébillon, place Royale et placé Graslin. Toutes les autres rues de la ville vomissaient ce sang de bonne humeur sur un même point. Chère aux Nantais, la bousculade commença parsemée de luttes en couleurs ; les confettis flottaient comme des poussières échappées des ailes de papillons variés. Les serpentins se rendaient visite de croisées en croisées. C’était un dôme de tapisserie claire en fils de satin brillamment entrelacés. En avant, les jolies filles aux dents blanches, aux yeux humides de rires, aux lèvres bavardes, en avant, dans les poussées formidables des tourbillons humains ! Hardi, les giffles aux indiscrets. Les confettis sont des diables curieux. Où vont-ils parfois se nicher ? C’est une marée de libéralités qui passe, n’est-il pas vrai ? Osez donc, c’est jour de liesse et l’on ne se fâche que pour la forme ! Carnaval, jour de mascaraderies, jour qui ne compte pas dans l’année de la sagesse ! Il faudra bien ce soir dénouer ses bandeaux bourrés de poussières et rêver d’avoir pu les laisser dénouer en rêve. Audacieux ou rosses, c’est une fusée de moqueries où le plus trompeur est trompé lui-même. Ouvrez le parapluie de l’inconstance sous le déluge des vaines promesses et des menteuses futilités ! Qui saura la vérité de ce regard, de ce geste matin effeuillant les papiers roses ? Qui pénétrera le secret rapide de ce front mince où vous avez posé les doigts ? Que dit sous les corsages la chanson des coeurs essoufflés ? Quel refrain répètent-ils à l’unisson ? Un rythme affolant d’ivresse se déploie au grand air, plane en des accords martelés de cris rauques, d’effarouchements crédules ou rusés. Un tambour de basque sonne la charge délirante de la folie des mots, de la débauche des esprits, des étincelles gauloises et, hardies. Ouvrières habilleuses, gamines, étudiants, calicots, barbes grises, surveillantes, et autres, les grelots battent la mesure du vaste chahut légendaire de vos tranquillités, de vos laisses habituelles et de vos paix sournoises.

Parmi le fluctueux hurlement quelques travestis tachent le noir d’une ponctuation vive. Des groupes chantaient des airs populaires, les mêmes scies bornant l’horizon de leurs esprits fêtards. Et les filles criaient qu’on les pincait, qu’on les chatouillait fort, se débattaient comme des couleuvres prises au piège. Il y avait aussi des voleurs de baisers sur les nuques distraites et les fouilleurs de gorges discrètes. Il y avait encore des brutes malfaisantes qui amusaient bestialement à la façon des chiens en rut : la plaie honteuse des foules qui s’étale contagieusement comme un eczéma.

Remuée par les pieds la peluche épaisse des confettis dissipait un nuage compact de poussière. Une pluie en flocons imitant les grains de tabac à priser s’infiltrait au fond des nez, des paupières et des gorges. La fontaine de la place Royale s’épanouissait d’eau, et le vent collant les confettis sur les torses sombres, ils semblaient couverts de pustules saignantes où suppurantes. Dans le bassin se noyaient les papiers ronds. Ça le transformait en un étang fardé de goëmon millicolore.

La cavalcade trancha la foule de la beauté funambulesque ou ironique de ses chars et des voitures fleuries. Les humains, faisant abstraction de leur dignité d’êtres supérieurs, formaient le cortège du Bœuf Gras royalement entouré de sa cour de futurs bourreaux. L’énorme roi que l’on applaudissait, à qui l’on jetait des fleurs et des baisers, arrondissait ses gros yeux placides, ses yeux inquiets de tout ce bruit, de ces honneurs étranges. Peut-être son étroite cervelle devinait-elle le rire de la mort dans les cris de joie qui le saluaient ? Nul ne saura le drame effroyable qui se passe au creux de ses prunelles élargies ! Son indifférence n’est-elle que l’héroïque résignations à l’échafaud où le char enjolivé le conduit ? Qui sait, si dans son attitude impassible, il n’y a pas du mépris pour les lâches qui l’acclament, polir les tortionnaires qui demandent sa tête derrière le bouquet offert ? Royauté carnavalesque, mensonge stoïque, pauvre innocent, dont on mangera les reins, sublime captif, paré de chaînes d’or pour la plus sincère des fêtes, la mort ! Sur l’autel de la folie, il faut du sang, du sang comme un sanglot sauvage excitant la foule au charivari monstrueux.

Les bouquets s’arquent-en-ciel. Les violettes parfument discrètement les corsages. Les oranges font la joie des enfants petits ou grands. Des voitures fleuries à la foule, et aux fenêtres pleuvent les lazzis, les saluts, les bombes. Le boa bariolé du cortège glisse lentement au bruit de ses écailles à travers les rues.

Charles et René regardaient nonchalamment dans leur voiture ornée de fleurs jaunes la masse grouillante des curieux. On les interpellait, étonnés de les voir en dominos jaunes avec des masques verts. Dédaigneux, ils laissaient errer leurs yeux sur l’océan moutonné de têtes flottantes. Jouir de l’amusement insane de leurs concitoyens ; les hommes et les femmes riant bêtement de leurs jeux ridicules, comme un moutard qui rirait d’effeuiller les pétales d’une rose ! Inconsciemment grisés de bruit fantômale, ils gesticulaient au bout de la corde, la corde des pantins de foires aux pains d’épices.

Puis le soir s’était affolé sur la gaieté ambiante. Les cafés blancs de lumières se gavaient de consommateurs. Au café de France, sur la place Graslin, les deux amis allèrent s’attabler. Il se déroula une trame plus fantaisiste. Un mendiant de circonstance chanta des airs abracadabrants et fit la quête pour les pauvres. Les sous tintaient. Renversant verres et soucoupes une sultane singeait la danse du ventre, s’accompagnant de gestes ignobles et provocateurs, ennivrée des souillures qu’elle devinait en l’âme de ses admirateurs. Une autre s’évanouissait pour exhiber ses seins et les faire caresser des voisins. Plus audacieuses les grues, fières de leurs travestissements, guettaient les mâles, les frôlaient d’impudences.

Charles haussa les épaules. La femme recommença son offre ailleurs.

A la nuit, l’électricité vidait ses ventres lumineux sur les carpettes des rues. Un flot nouveau s’amoncela. Les chansons cascadèrent plus nombreuses, plus brutales, hurlées par des poumons enthousiastes. Vers le cours de la République, les groupes se pressaient. Entre les grilles d’entrée, deux grandes tentes abritaient les humains des étoiles. Ou les avait remplacées plus près du sol par des lampions en guirlandes. Des orchestres primitifs et surtout tapageurs gueulaient des chachuts enlevants, des valses populaires. Et ça sautait, ça tournait, ça broyait les pieds, déchirait les robes, renversait les chaises. Des bandes de filles bras dessus, bras dessous cherchaient des cavaliers.

Les familles venaient avec leurs jeunes filles chastes. Des voyous leur pinçaient le derrière en passant. Le père roulait des yeux terribles. Joli bal des familles au milieu d’une promiscuité de vice qui forme glue. Hors des tentes, dans l’ombre, des couples s’écartent, cherchent du secret pour de calmes marchés. Au centre, la statue du général Cambronne grommèle encore une fois à l’adresse de son entourage fantoche le fameux mot, le résumé philosophique de ce bal à toutes les laideurs.

Minuit vomi dans la tempête des gosiers, le peintre et le poète entrèrent au grand théâtre.

Le bal.

Les costumes scintillaient leurs satins précieux et leurs dorures. Une gamme féerique de couleurs à jets indiscontinus d’éblouissements sonores. Glissaient au vent de l’insensé les chamarris diaprés. Ondulaient les groupes étincelants de velours d’or ou de soie, à travers les buées folâtres de la joie. Et des beaux inconnus passaient doucement au bras sur des chemins de miel et de charmeuses causeries. Dans une atmosphère de secrets, semblant les ailes de moulins illusoires, arlequins, gnômes, pierrelets, tournaient au froufou des satins et des moires. Les intimes grelots de passagères amourettes tintaient de jolis airs dévots dans le parfum des collerettes.

Les dames du ballet esquissèrent de gracieux pas, plus gracieux qu’un vol d’anges, semant les lueurs dé leurs riches décors. Les galeries des spectrateur étaient combles. Badauds enfantins venus pour s’égayer des projections d’une lanterne magique, étalant une mêlée fluctueuse de va et vient, fragiles accoutumances de tableaux disparates ! Vieillards passionnés s’efforçant de cueillir sur la frivolité des trames de ces longues tapisseries en fête les flammes d’amour qui s’y consument ! Et ceux qui ont besoin d’oublier, d’emplir leurs crânes de fantastiques vêpres de démences ! Et ceux qui s’amusent de riens, ceux qui n’ont pas de pensées, ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont à regarder leurs semblables grimacer.

Est-ce encore une grimace sincère ? Une grimace oublieuse du passé, insoucieuse de l’avenir qui ne sait pas que le présent paie le fossoyeur de sa tombe ! Gens de plaisir, jetez-vous au creux de la fosse d’oubli des brassées de pleurs, des brassées de ris, des brassées de douleurs fraîches ; inapaisées ? Une heure de foi sublime s. v. p ! Adorez le bénévole dieu des farces sur les débris du vieux préjugé ! Raillez les cervelles ritournelles de sermons ! Puisez à la tiédeur des épaules des ferments de sève galante ! Sonnez aux portes de la gaieté un carillon funambulesque ! Mêlez devant l’éternité, le diable à polichinelle, l’inanité sublime au grotesque !

Note d’Odile : Cette page est numérisée de l’ouvrage Nantes la Brume,1905. Vous verrez ici d’autres auteurs et thèmes du vieux Nantes. Vos souvenirs seront les bienvenus sur ce blog. Merci !

Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.

![]()

![]() Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

NANTES LA BRUME, Ludovic GARNICA DE LA CRUZ, Paris, 1905 CHAPITRE IX. EMPRISES MESQUINES.

Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.

Le facile ménage du peintre subit quelques lézardes. Après plusieurs scènes la fantasque Touffe d’or disparut définitivement un beau matin en criant à son amant un adieu sincère. Charles la regarda paisiblement partir bourrant sa pipe. Un mince détail, sinon un débarras. Elle l’ennuyait avec sa jalousie depuis quelques jours. Il rêvait d’un tableau original pour leur exposition du mois de mars. Or il avait trouvé le modèle en la personne de sa voisine.

Madame Janny, la voisine, était une jeune femme de vingt-deux ans, forte, aux hanches puissantes, brune avec de larges cheveux et des yeux sombrement clairs comme des gueules de fournaise. Elle habitait avec son mari une mansarde étroite de l’autre côté du palier. Un logis qui sentait la misère affreuse. Peu de temps après son mariage, son époux fut cloué sur le lit par une maladie de la moëlle épinière. Depuis quinze mois, il n’en bougeait plus. A cet homme qu’elle adorait, elle consacrait son existence entière, le soignant, le nourrissant de son travail assez rare, car elle ne pouvait s’absenter. Jamais elle ne demandait de secours ; par exception seulement elle recevait chaque semaine des bons du Bureau de bienfaisance.

Lorsque Charles apprit sa situation pénible et son noble servage, il s’empressa de lui rendre délicatement de bons services. Puis un jour il lui demanda de poser le nu. Il lui donnerait un prix très élevé. Vainement il essaya de la séduire par des offres même exagérées. Elle refusait toujours. Nul homme n’aurait le droit de voir son corps que son mari. Il ne le saurait pas. Qu’importe ! C’eut été une lâcheté, une tromperie. Elle serait encore plus que jamais fidèle au pauvre être douloureux qui se confiait naïvement à sa bonté.

Charles n’avait pas insisté sur ces réponses fermes qui l’avaient touché au fond du cœur. Et maintenant que Berthe était partie, il l’avait priée de veiller à son désordre.

L’image de l’oeuvre future le hantait. C’était Mme Janny qu’il évoquait au premier plan, puissante éducatrice de chair merveilleuse. Il fit de longues sorties au hasard espérant rencontrer un type semblable. Il fréquenta les mauvais lieux, les cabarets, les cafés chantants, les rues sordides. Rien ne répondait à son vouloir. Il palpa de ces viandes humaines à louer ou à vendre, voulut forcer sa foi, se mentir un instant. Châteaux de cartes qui s’écroulaient au moindre effort d’imagination. Il en fut presque malade. La tristesse l’isola. Des journées entières, il se renfermait chez lui, oubliant toute nourriture. Pêle-méle sur les meubles traînaient des croquis de femmes nues, où le visage — celui de sa voisine, — surmontait, des corps embryonnaires rayés de coups de crayons rageurs. Comme elle le gourmandait de sa conduite, il s’emporta contre elle. N’était-ce pas uniquement de sa faute s’il souffrait ? Ne pouvait-elle se sacrifier pour l’art ? Il ne la cherchait pas pour en faire sa maîtresse. Non ! Il la respecterait ainsi qu’on vénère une sainte. Ce ne sont pas des regards indécents d’homme qui l’effleureraient de souillures, mais des yeux vierges d’artiste, avides de l’unique beauté de la forme. Elle le priait de se taire, de ne pas insister. Elle ne pouvait céder à cause du malade aimé, car malgré tout c’était pour elle une vilaine trahison.

Mussaud travaillait placidement à son sujet, une matrone épaisse devant épanouir un luxe de matière affriolante. Frayssère caricaturait des types avec ses ses marrons ; il en avait déjà terminé une demi-douzaine très drôles. Verneuil gardait sur son travail un silence discret. Il n’en était pas ainsi de Charmel. Oh ! les méridionaux, ils ne doutent jamais de rien.

Charles contait son insuccès à son ami René. Celui ci le consolait. Bah ! elle cédera d’un moment à l’autre. De la patience et de la douceur. Bras dessus, bras dessous ils arpentaient les rues malpropres. L’oncle, M. de Lorcin avait réitéré ses invitations à son neveu. Le neveu continuait malgré les menaces de faire la sourde oreille. « Qu’il me flanque la paix, comme je la lui flanque. »

Le 28 janvier à un dîner offert par René à son ami Delange pour sa fête, il y eut les petites Belle et Line. René ne les avait pas revues depuis leur rencontre au cirque. Il les interrogea adroitement sur le rendez-vous avec Varlette. Légèrement surexcitées par le champagne, elles dirent tout avec une impudeur étonnante. Elles avaient trouvé l’architecte à la porte ; il les avait conduites dans un hôtel meublé de la rue de la Boucherie. Pendant quatre heures il avait cherché des plaisirs insensés de lubricité où le ridicule se mêlait à l’ignoble. Assez obéissantes aux désirs du vieil impuissant, elles s’étaient efforcées de ranimer le feu éteint sous la cendre encore un peu chaude de la vieillesse. Elles riaient de raconter le hideux poussah nu comme un ver, allongé entre elles, la tête appuyée sur leurs pieds, passant sa langue avide entre leurs doigts, le long des chevilles, sous la plante, râlant comme un phoque avec des soupirs de joie, des cris d’enfants inarticulés. Il les avait fait revenir plusieurs fois, se livrant presqu’uniquement à son vice préféré, son mode de jouissance aphrodisiaque de ses sens séniles. René sentait ce récit lui mettre un gant de cuir défensif contre ces bourgeois aux saletés cachées, aux passions de pourceaux.

René se rendait souvent rue Prémion, après son déjeuner, car il était sûr d’y rencontrer son ami. A la bonne chaleur de la salamandre nouvellement installée, ils causaient de leurs juvéniles aspirations. Deux amis goûtent d’immenses joies, que ne comprendront jamais les oiseux, à se réciter les fables de leurs âmes en une intimité épurée de femmes. Une fois en montant l’escalier, il rencontra le baron des Valormets. Celui-ci l’arrêta.

Je me souviens aussi de vous.

René le regarda en face se demandant ce que signifiaient ses paroles.

Quatre à quatre il se précipita chez le peintre à qui naturellement ii raconta la scène. Charles n’y prit qu’une médiocre attention. Dès que René eut fini son récit, il lui demanda brusquement :

Charles allait répondre, quand Mme Janny se précipita comme une folle dans l’atelier.

Elle s’appuya sur le dos d’un fauteuil et deux grosses larmes coulèrent sur ses joues qui pâlissaient peu à peu.

Les deux amis l’examinaient interloqués.

Elle crispait ses poings et ses dents grinçaient de colère.

Voyons soyez franche, que s’est-il passé ?

René se donna une peine bien inutile à courir le reste de la soirée aux guichets des réclamations. Les humbles ont toujours tort. Ils mentent pour le plaisir de mentir et d’insulter les honnêtes gens qu’ils jalousent ? Le bon jeune homme sut d’une façon précise à quoi s’en tenir sur le chapitre de la charité collective et administrative. Ceux qui s’engraissent, ce ne sont pas les clients.

En rentrant chez lui, il ne trouva pas Lolette, mais sur la table deux petites lettres, l’une rose sentant le trèfle incarnat, l’autre simple, griffonnée au crayon. Machinalement il ouvrit d’abord la plus belle. C’était une invitation de Mme Verdian à un thé pour le surlendemain. L’autre contenait ces mots : « René, adieu… il faut que je m’en aille:.. je t’aime toujours… J’ai nien du chagrin… oh ! les vilains hommes, les méchants qui me séparent de toi… ta Lolette chérie… »

Il resta silencieux les dents serrées, les yeux pensifs, pendant qu’un frisson de peine lui glaçait les épaules. Il courut chez sa propriétaire :

René, pâle comme une haut d’ivoire, ne répondit. rien. Il devinait une manoeuvre violente de son oncle. Une rage froide le faisait trembloter, plissait âprement son front blême. S’il avait pu prévoir l’af¬freuse aventure, il n’aurait pas été perdre des heures précieuses par charité. La bonté devient la balle qu’ils se lancent de raquette en raquette. Son oncle, il allait le troubler dans son repaire, il allait lui demander des comptes face à face sur le champ.

Il courut. La course le rafraîchit. Il se reposa avant de sonner à la porte du bâtonnier. Sans demander quoi que ce soit, il passa hautainement devant le domestique el pénétra clans le cabinet de travail de l’avocat. En voyant entrer son neveu, M. de Lorcin qui écrivait posa sa plume et attendit tranquillement ce qu’allait lui dire le jeune homme. René ferma la porte derrière lui et debout, très froid :

René baissait la tête ; des larmes de colère honteuse mouillaient ses yeux. Il ne s’attendait pas à ce genre de reproches. Les paroles de son oncle touchaient juste. Le sang de ses veines avait le bleu du sang des Lorcin, le bleu de la noblesse orgueilleuse. Il avait été ridicule parce qu’il avait aimé. S’il avait été le chercheur de plaisirs grossiers, il serait resté le parfait gentilhomme. Et pourquoi la brute doit-elle annoblir l’homme, et l’amour l’avilir ?

Quand la porte se fut refermée sur les pas de son neveu, M. de Lorcin cassa d’un coup sec son coupe-papier d’ivoire et ses doigts osseux en émiettèrent les restes sur le tapis.

Rentré chez lui, René s’empressa d’accepter l’invitation de Mme Verdian.

Charles auquel il conta son aventure, lui donna des conseils stoïciens.

René se promenait les bras croisés au travers de l’atelier ; son air sombre contrastait avec le calme de l’ami qui le haranguait du fond d’un fauteuil voltaire.

René fut touché. Il s’apaisa.

Chez Mme Verdian le thé servi aux reflets d’un salon vert et or, René retrouva d’anciennes connais¬sances : Varlette qu’il affecta beaucoup de connaître et, qu’il terrifia de ses sous-entendus indiscrets, le baron des Valormets auquel il confia que le pire de l’honnêteté était de satisfaire un vice avec de moyens vertueux, le beau Gachard qu’il complimenta sur l’odeur nouvelle de son mouchoir, il entoura publiquement l’hôtesse de ses soins empressés et ultra-galants, afin de faire jaser la société sur de futures relations. Mme Verdian, charmée, congédia définitivement le jeune Gachard en une courte scène derrière un paravent. Au bout d’une heure, René, maître de la place, blagua les moeurs inquiètes de la ville.

Lon se récriait. L’on discutait. C’était un beau débat de femmes prudes qui savaient depuis longtemps à quoi s’en tenir sur la vertu forcée de leurs amies. Varlette s’agitant trop vertement contre René reçut le coup de fouet suivant, qui lui cala la langue le reste de la soirée : Monsieur Varlette, notez qu’il s’agit de l’acte naturel de l’amour et non de certains procédés grotesques qui le disqualifient. Puis René allégrement voulut clore la discussion par un toast malin :

Celui-ci n’osa pas se fâcher devant le regard cruellement moqueur du jeune homme. Il avait compris.

Cette nuit, alors que Mme Verdian se pâmait entre ses bras, René songea avec délices que ses gestes audacieux dans le salon envers sa nouvelle maîtresse avaient été épiés, que ses paroles railleuses allaient donner du coeur et de la langue aux bavardes, et que le remplacement du beau Gachard ferait boule de neige jusqu’au boulevard Delorme.

Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.

![]()

![]() Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

NANTES LA BRUME, Ludovic GARNICA DE LA CRUZ, Paris, 1905 CHAPITRE VIII. LES ÉCAILLES.

Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.

Ils se réunissaient chaque soir à l’heure de l’apéritif dans une petite salle au premier étage du café de Nantes. Buvant des bocks, fumant des pipes, jouant au billard, les amis causaient d’art, de femmes, du mauvais temps. Léris débitait parfois un monologue comique pour les dérider ; Geray chantait ses romances sur le vieux piano du coin.

Alors que la pluie curieuse frappait du doigt contre les vitres et que le brouillard y collait ses yeux gris, Channel contait des blagues ensorcellées de soleil méridional. Il exhibait ses caricatures in- vraisemblables qu’il piquait le lendemain sur le mur de sa chambre. Ormanne crayonnait des angles de ruelles tristes, les égayant d’un coloris étincelant. De Remirmont, était la gazette. On apprenait les dernières nouvellés locales, les petits potins passionnants, les grands mariages, les spectacles en vogue, le dernier scandale. Il intervenait pour calmer les rages de Delange et les tempêtes de Mussaud. Ce dernier travaillait dans l’atelier de son père, fabricant talentueux de statues pour églises. Cependant, dans cette athmosphère d’anges et de vierges, il s’était passionné d’un réalisme charnel effréné. Il sculptait des femmes nues, d’une nudité saillante. Là était son idéal entier, la matière captivante par elle-même. Delange le jugeait avec sa brutalité ordinaire.

A Verneuil on ne disait rien. En pleine tranquillité il dessinait ses paysages surchagés d’une couleur presqu’unique qu’il savait merveilleusement modifier. Un jour il leur apporta une toile représentant la cale aux foins un matin de printemps. On aurait dit voir le quai chargé de meules à travers une émeraude finement éclairée.

Ensemble l’on blaguait cruellement l’idole qui exposait rue Crébillon chez Laugé. L’idole favorite du grand public routinier. Celui qui fait des pastels comme des chromos, celui qui a un génie pour les lavis, les choses bien propres, les bonnes copies d’un élève de dessin. Le monsieur peintre devant lequel des groupes s’extasient, s’entassent, s’étonnent, s’émerveillent, qui croque des chairs nues, de simples chairs sans voiles, de simples chairs, comme les chairs de tous ceux qui n’ont pas eu la petite vérole. Le brocanteur de toiles qui aurait fait, un excellent photographe ou décalqueur avec un peu d’exercice. Et l’on n’épargnait jamais les malheureux peinturlureurs des crânes graves et d’occiputs glorieux, de bouquets naïfs et de marines qui vous donnaient le mal de mer à regarder leur eau verte.

Le méditatif Monnés toujours côtoyé de l’infatigable Trémat venait mêler sa voix impérative aux discussions artistiques. Médiocrement estimé, pas aimé, on lui faisait cependant bon accueil. René le trouvait commun, Mussaud trop fat ; il donnait à Delange la sensation d’un crapaud. Un soir il déclama son fameux drame en cinq actes. Ses joues se gonflaient de vers sonores ; ses bras scandaient les scènes énergiques. Une sueur épaisse coulait sur son animation. A la fin de chaque acte, il s’arrêtait. Charles hurlait :

A minuit le sobre auteur en avait bu six. Il fut obligé de prendre le bras de Trémat pour se rendre chez lui. A sa porte il eut un suprême effort.

Le mois de décembre allait se terminer suivant son habitude dans une chlorose de boues et de pluies. Delange proposa à ses amis la préparation d’une exposition dans son atelier pour le mois de mars prochain. Mussaud exposerait ses statues, Frayssère ses cannes et ses marrons sculptés, Charmel ses satires, Ormanne ses vieilles masures, Verneuil et lui quelques toiles. Le jour de l’ouverture René réciterait ses poèmes, Géray ses compositions musicales. On applaudit le projet. Une exposition étrange, formidable, de quoi renverser les idées neutres du hourgeois Chacun se creusa la tête pour trouver l’idée meurtrière.

Quelques jours avant Noël, Delange semblait triste ; les dents serrées il fumait avec rage, ne causait pas. René soupçonna quelque chagrin, et se rappelant avoir vu plusieurs fois Malteigne, le procu¬reur de femmes, rôder dans la rue Prémion, il interrogea son ami au café.

Tous insistaient amicalement.

Et il s’en alla.

Pendant trois jours il fut impossible, même à René, de voir le peintre. Ses amis s’inquiétaient. Quel chagrin pouvait-il avoir ? Ils soupçonnaient Berthe d’en être la cause. Un soir René força la porte de Charles. Il le trouva fumant sa pipe couché sur son lit, les yeux indécis dans les spirales de la fumée.

Le peintre sauta du lit et prenant la main de son ami,

Il lui montra une toile au milieu de la chambre.

Parmi des touffes de nuées violettes comme une pluie indiscontinue de tristesses, Berthe, demi-nue, laissait flotter ses lourds cheveux d’or. Son corps se dessinait sous les plis d’une tunique de gaze transparente. Les dents riaient un rire devenu cruellement ironique en l’expression des yeux. La main gauche soutenait dans sa coupe un des seins, l’autre écrasait d’une crispation brutale les plumes de l’aile d’un cygne planant à ses pieds. Le cygne fusait un foyer de neige sur le fond douloureux, et sa tête se tournait vers l’aimée avec deux regards frémissants d’orgueil surhumain et d’un noble chagrin silencieux.

Il avait pris le poignet de René, et le serrait dans un étau de fer.

Il haussa les épaules en riant du coin des lèvres.

La semaine suivante le peintre entendit gratter doucement à sa porte — le frôlement d’une souris qui veut se faire savoir. C’était Berthe, un peu timide malgré son aplomb habituel.

Arrêtée au milieu de la chambre, n’osant ni avancer, ni reculer, elle le regardait en dessous. Il ne dit rien.

Elle leva les yeux plus franchement. Le peintre n’avait rien de sévère.

Elle baissa complètement la tète et fixa le plancher, tortillant ses gants dans ses deux mains.

Le silence dura quelques secondes. Comme elle ne disait plus rien, Charles, très doux, la conduisit près du tableau.

Et il l’embrassa, dévot, sur le front.

Janvier comme la momie d’un pape embaumé sous son catafalque de verglas. Gels et dégels, bougies qui coulent de la graisse noire sur les pavés, sur les miroirs ramoneurs des trottoirs. Les rues ont des tapis moelleux entaillés de fioritures. Les souliers balourds s’y font l’illusion de pantouffles, les sabots à clous de lapper du beurre. La ville est engourdie, malade de névrose monomane, et le ciel bienveillant sème dans ses entours la paille du silence. Nul ne songe à lever les carpettes moirées de la boue. Le caricaturiste nantais l’affiche à la salle des dépêches du journal « Le Populaire » de sa légende ironique : « Vu l’impossibilité de laver les rues les habitants sont invités à se munir d’échasses. »

Emmitoufllés courageusement dans des débris de bêtes ou fourrures, Lolette et René se hasardaient au dehors. Ils pataugeaient au milieu du cloaque. Des points d’exclamation s’imprimaient au passage des voitures sur les vêtements, s’y collaient tenaces comme des poux affamés. Leur amour s’éternisait de tendresse, soit sous les grandes voûtes du plein air, soit dans l’intimité des nuits bien closes.

Devant la cheminée flambante, il lisait ses chères préférences, recopiait les vers nés ça et là d’un effort d’imagination hâtive, elle brodait quelque chaussette détériorée. Sur la table toujours, tachant de son doigt jaune, un livre de poèmes. Et le piano accompagnait aussi des chansonnettes, des ballades que René chantait par les soirs d’inspiration. La liseuse vernie emplissait son ventre d’œuvres modernes de poètes nouveaux, ceux que la province ignore, de romans quelle ne comprend pas. Et l’on éteignait la lampe à l’heure des baisers, la lampe, le candide fermoir du missel de leurs veillées tranquilles.

Des plaisirs enfantins, insignifiants, les trouvaient passionnés. Ils prenaient des numéros de loteries sur la place Bretagne ; ils perdaient, gagnaient de la vaisselle, des bibelots de rien, qu’elle conservait précieusement.

La place Bretagne où se tenait la foire d’hiver était située dans le Marchix, un quartier pouilleux, verminé de crapules. Le cirque Plège arrondissait sa forte corpulence jaunasse. Il semblait le soir, un gros pachyderme à l’oeil circulaire du sommet jetant des flammes. Deux rangs de baraques foraines s’appuyaient à l’ombre du colosse. Bateleurs gueulant une réclame affriolante, orgues de barbarie nasillant cent airs différents à la fois ; ça faisait avec les grosses caisses et les tambours un charivari monstre comme un vent de tempête qui ramasserait des grelots, des piécettes d’argent, des castagnettes, des tuiles et des rochers. Les roues de la machine électrique luisante du cinématographe sursautaient les pistons ; l’électricité s’omnipotait aux frontons de la baraque brune peinturlurée de scènes grotesques. Dans des trous noirs au silence dune lampe à huile, on montrait quelque phénomène : la femme tigre, le veau à deux têtes, — les minuscules barnums vidant les poches des naïfs badauds. Et puis, plus clairs, les marchands de nougats à leurs tables joyeuses délicatement ordonnées. Les papiers dorés et argentés, les faveurs bleues et jaunes, les gommes rouges et vertes, un méli-mélo d’yeux vifs qui s’entre-regardaient, narguaient de colorés sourires les passants qui les épiaient du coin de l’oeil, les séduisaient d’un signe de tête gourmand. La tringle de laiton grinçait des dents sur les manivelles des loteries. Celles-ci virotaient reflétant des étincelles de porcelaines miroitantes, de couvertures de sucre d’orge. Et les macarons étageaient leurs petits pâtés près du plat rouge bossé de trous à numéros où la roulette saccadait son bedon de bois. En rang de quilles des bouteilles de champagne le goulot ceint d’un cache-nez d’or recevaient les anneaux des joueurs dont elles étaient l’enjeu. Les tapisseries de vaisselles croulaient des vagues lumineuses du fond des concavités polies, de la transparence des flacons de cristal, du mat net des poteries bizarres. Chaque tente fusait un foyer excentrique de lumière crue sur les promeneurs en foule barbotant jusqu’aux chevilles dans la boue nauséeuse jonchant la place éternellement comme les roses noires échappées au corsage de Dame la ville des brouillards. Pour six sous on montre la passion de N. S. Jésus-Christ par des pitres massacrant de leur mascarade les mystères religieux. Ici, ce sont des exhibitions féroces de tableaux militaires ; des soldats morts sur le champ de bataille, des nonnes soignant les blessés ; la leçon criarde du patriotisme à la foule des bambins et des retraités impotents. S’il fut jadis un art mangeant la soupe à la table des forains, il est crevé au coin d’une route, il a culbuté cul par dessus tête au fond de quelque égout irretrouvable. De ces mesquineries affreuses ne jaillit qu’une foule braillarde à la curée des gains de hasard, de veuleries abêtissantes ou érotiques. Pitres et badauds, avilisseurs inconscients de la nature humaine.

Au cirque les bancs étaient entièrement recouverts de leur nappe humaine. La piste semée de sable fin se remplissait de clowns, de chevaux, de sauteuses.Tous ces pantins d’amusement gesticulaient dans la cuvette fauve sous le nez des spectateurs béats. Là, comme partout ailleurs, le talent des gymnasiarques les fatiguaient vite. On réclamait la pantomime. Oeuvre dégénérée du scénal primitif. Qu’ils sont loin de vous, mimes Romains, ceux qui farandolent leurs lamentables singeries ! Contorsionnistes de la laideur physique, croyez-vous en votre nécessité ? Pauvres gens qui salissez la volonté morale de votre créateur ! Tristes criminels que d’imbéciles complices entraînent au meurtre de l’honneur du soi !

Pendant l’entracte, sous le pourtour, les deux amants rencontrèrent le banquier Delange. Il avait le visage grave et froid, une barre soucieuse comme la peur d’un malheur inévitable sur le front. René salua. Le Banquier vint à lui.

Je me suis trouvé nez à nez chez lui avec Mme Derrin une de mes clientes, qui s’était fait la confidente de vos amours auprès de ce brave M. de Lorcin. Je ne sais ce qu’elle lui a conté, mais il était furieux, d’une fureur terrible. Il rumine contre vous projets coercitifs. Il ne parle rien moins que de mater ce qu’il appelle votre rébellion. J’ai fait mon possible pour le calmer… Il faut bien que jeunesse se passe… Mon coquin de Charles fait ce qui lui plaît. Ce pauvre Charles… Il avait prononcé tout bas, dans un murmure, ces derniers mots. René surpris le regarda fixement.

Les deux hommes se serrèrent la main.

René ne répondit pas ; il avait aussi remarqué. Cela l’intriguait d’un pressentiment de mauvais augure.

Aux abords de l’écurie, à demi-cachées par un pilier, deux gamines causaient avec un vieux monsieur. A leur approche, le monsieur s’éclipsa derrière une toile, pas assez tôt pour que René ne reconnût l’architecte Varlette. Quant à Belle et Line, — c’étaient elles, – elles vinrent leur dire bonjour.

Chez eux la cheminée se dorlotait de tisons rouges. La cendre chaude chauffait les prunelles de René rêveur, tandis que Lolette tirait la couverture et préparait les chemises de nuit. La lampe sur la table bavardait silencieusement comme une vieille avec l’abat-jour vert.

René, tu ne te couches pas ? Je suis fatiguée.

Couche-toi, j’ai bien le temps.

Comme tu me parles ! T’ai-je fait quelque chose ?

Elle s’approcha de lui se penchant pour regarder ses yeux.

Il eut un geste agacé.

Elle se déshabilla lentement. René continua de rêver.

Un profond silence montait à la lueur de la lampe troublé par la sempiternelle romance du bois qui brûle, le crépitement des crochets du corset, le criss des boucles de jupons qu’on délie, le frôlement de moire et des étoffes. Les jarretelles claquèrent, les bas glissèrent leur fin murmure le long des mollets blancs. Puis dans la glace elle défit ses cheveux, jeta épingles sur le marbre de la toilette, un bruit de petits doigts d’acier pianotant.

René n’avait pas bougé. Alors, de la descente de lit où elle se tenait debout en chemise et pieds nus, elle appela suppliante.

Il ne bougea pas davantage. Craintive de cette scène inaccoutumée, elle s’assit à ses pieds sur le paillasson du foyer, exposant ses cuisses à l’ardeur grillante de la chaleur. Ses cheveux encadraient son visage tendre et ses grands yeux inquiets.

Lolette lui avait passé ses bras autour du cou et s’était attirée sur ses genoux.

Elle se pressait contre lui. Et René oubliait. Il oubliait sa rancune au contact de la chair tiède qui le voulait, des lèvres folles qui cherchaient les siennes comme le moineau cherche les chauds raisins d’une grappe dorée. Il glissa ses mains sous la chemise, caressa la nudité entière de son amante. Il posa ses lèvres sur le ventre poli et les petits seins durcis de passion. Elle l’appelait, lui criait son désir en un délire d’enivrement, l’appel enfiévré du bonheur de la possession complète, de l’unification voluptueuse de leurs deux corps en une seule âme.

René comprit la voix puissante de l’amour, la source du courage, la consolation de la douleur, la communion eucharistique du pain transfigurateur. Ils mêlèrent leurs râles de plaisir devant la flamme qui mélodiait un rythme très doux de bénédiction.

Et peu à peu la lampe s’éteignit faute d’huile. La cheminée comme un tabernacle d’or éclairait le délicieux sacrement d’amour sur l’autel des divins mystères.

Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.

![]()

![]() Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.