Introduction

Quand j’ai commencé à travailler en 1960 c’était loin de Nantes, à Bagneaux-sur-Loing, en Seine-et-Marne. Chimiste au labo avec 2 autres collègues, nous avions une femme de ménage polonaise, parlant un peu notre langue française. Quelques semaines après mon arrivée, je suis brusquement appelée au bureau du directeur dirigeant les labos chimiques et techniques et les recherches. Bref, pour une débutante, un entretien impressionnant.

A peine entrée, je reçois une réprimande claire :

« Veuillez parler Français à la femme de ménage ! »

mais que j’étais totalement incapable de comprendre. Et je ressors en bredouillant un grand OUI et en m’excusant sans comprendre ce qui se passait. Ce n’est que plus tard, en demandant aux 2 collègues au vestiaire, que j’ai su que la veille j’avais demandé à la femme de ménage quelque chose d’inconnu en Français, j’avais demandé le ramasse-bourriers. Et non seulement elle ne me l’avait pas donné, mais elle avait été se plaindre.

C’est ainsi que je découvris, ce qu’on ne m’avait jamais dit durant mes études, c’est que la langue Française avait parfois des termes locaux et non officiels désormais, et que le ramasse-bourrier s’appelait la pelle à ordures en Français. Je n’ai jamais oublié le ramasse-bourrier, mais rassurez vous, ce fut l’unique réprimande que j’ai reçue tout au long de ma carrière. Et depuis que je suis en retraite, j’ai pas moins de 5 ouvrages de patois locaux, que j’utilise souvent dans mes recherches surtout dans les inventaires après décès.

Me Michelon, notaire à Clisson en 1851, connaissait le perce-vin

En fait, Me Michelon était comme moi avec mon ramasse-bourrier à Bagneaux-sur-Loing en 1960, car lui, en 1851 connaît le perce-vin, terme qui est tellement local que même Georges Vivant dans son remarquable ouvrage « N’en v’la t’i’ des rapiamus – patois du pays nantais » ne le connaît pas.

Le perce-vin est à côté des bouteilles de vin au cellier. Il semble selon d’autres ouvrages que la perce soit une vrille, et je suppose donc que c’est le tire-bouchon qui est là auprès des bouteilles.

Et rassurez vous, je ne réprimande pas Me Michelon et suis très heureuse de le comprendre, suite à mon expérience du ramasse-bourrier, qui m’a fait grandir en langage local. Et comme Me Michelon était notaire à Clisson, pays de gros plant et de muscadet, il a certainement souvent vu lors des inventaires qu’il dressait un perce-vin près des bouteilles…

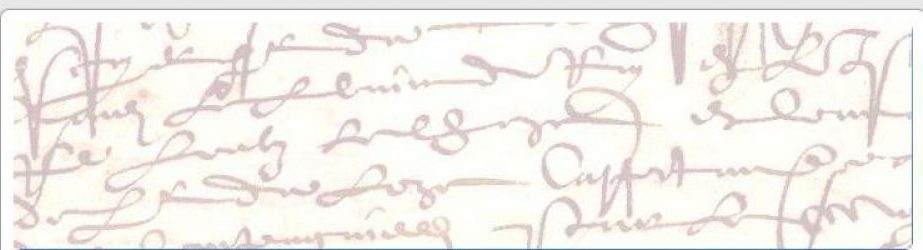

Ce perce-vin était à François Audineau, mon ancêtre, décédé en 1851 et dont ma famille possède l’inventaire après décès, que je suis occupée à vous frapper pour le mettre en ligne, tant il est caractéristique de son époque.

Alors, à bientôt, dans la boulangerie de la Porte Palzaise à Clisson en 1851 !

Odile