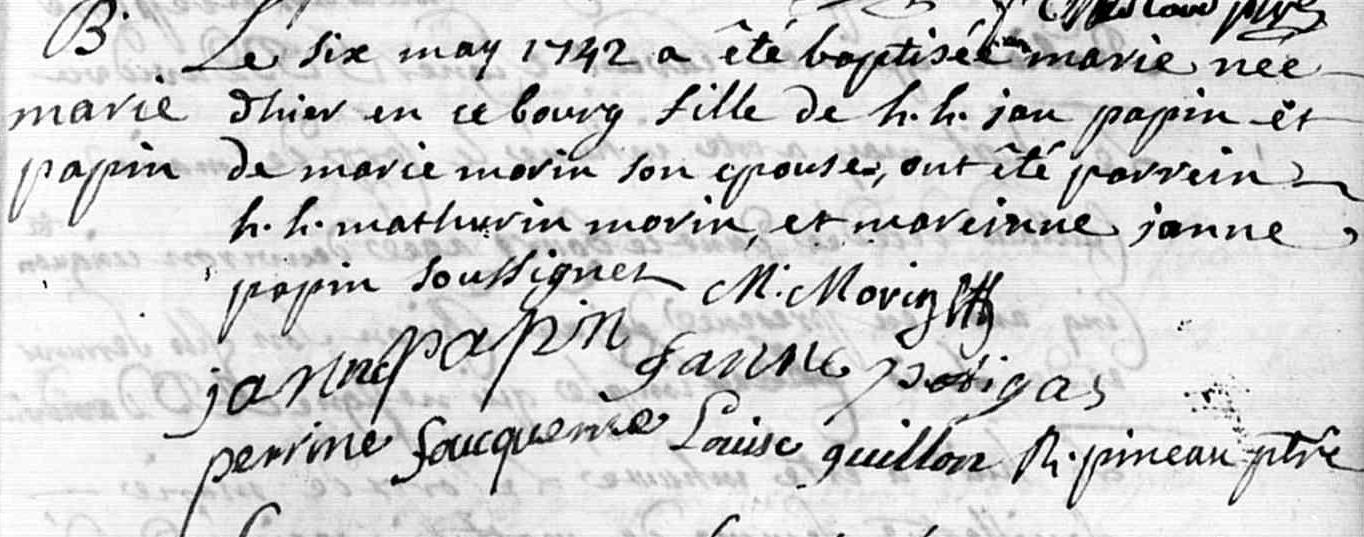

Le boucher de Vallet (44), Jean Papin, a 14 enfants dont les baptêmes sont remarquables. Sur tous les registres paroissiaux, ceux des grandes villes mis à part, les seules signatures sur les baptêmes sont celles du parrain et de la marraine, quand ils savent signer. Or, à Vallet, dans les années 1740 plusieurs femmes signent, et même bien, et le prêtre les a autorisées à signer. Les 14 baptêmes attestent que ces bourgeoises étaient éduquées, assistaient à ces baptêmes et qu’elles demandaient manifestement au prêtre le droit de signer avec la marraine. Magnifique clan féminin à Vallet ! Ainsi les familles Dutemple, Morin, Papin, Petitgars, Fouquere, Guillon …

Histoire des fenêtres sans vitres, puis des vitres.

Il y a 14 ans, j’ouvrais de blog, avec cet article. Je le remets car j’ajoute ici les toiles aux fenêtres, selon A. Guépin, Histoire de Nantes, 1839 p 265

« En 1579, les fenêtres du collége Saint-Clément n’avaient que des carreaux de toile, comme le montre une plainte déposée au bureau de la mairie par le procureur du roi, qui poursuivait le principal et les régents, parce qu’ils exigeaient des élèves une indemnité pour la chandelle, les bancs et la toile des fenêtres. Le principal représenta que pareille chose avait lieu à Paris, et l’affaire n’eut pas de suite. »

- Ouvrons les fenêtres

Un toît sur la tête, l’homme, pour y voir clair, pratique dans le mur une ouverture, appellée fenêtre du grec « éclairer ». Elle laisse passer l’air, indispensable pour cuire les aliments à l’intérieur. Les peaux de bête assurent la lutte contre la pluie, le vent… plus tard remplacées par des toiles cirées, papiers huilés, souvent protégés de grilles.

Puis, les fenêtres s’agrandissent et on y met une croisée ; à l’extérieur un contrevent de bois, découpé pour laisser un filet d’air et de lumière. Quelques Romains y mettent du mica ou de l’albatre, puis du verre coulé plat à la transparence relative !

Au début du 14e siècle, le verrier Philippe Cacqueray met au point la fabrication de feuilles planes. Les verreries, rares, très artisanales et consommatrices de forêts, produisent peu et le verre est difficile à transporter à plus de 40 km par charroi sur les chemins défoncés…

La fenêtre devient alors parfois le bois et vitrage qui composent la croisée. Les carreaux, fort rares, sont petits ; on leur adjoint à l’intérieur, un volet pour cacher la lumière à volonté.

Sous Louis XIV, le verrier Lucas de Nehou, met au pont le coulage du verre à vitre au château de Saint-Gobain, d’où la galerie des glaces.

Mais point de vitre aux fenêtres de l’immense majorité ! L’invention était pour la galerie des glaces, pas pour le peuple !

Au 19e siècle, le procédé est amélioré, les transports aussi. La vitre arrive enfin aux fenêtres. De son côté, le contrevent extérieur prend le nom de son collègue intérieur, le volet.

Au 20e siècle la vitre atteind de telles dimensions qu’elle concurrence le mur. Elle ne laisse pas passer l’air, alors on réinvente l’ouverture pour lui, et on ajoute un moteur : la VMC est née. Quant au volet de bois, ex contrevent, il peut encore être découpé, mais cette fois pour le décor…

Lucas de Nehou est oublié… Ah s’il voyait ces tours de verre !

Merci à Ghislaine le Dizès, poétesse, pour le joli titre de ce message…

![]()

![]() Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

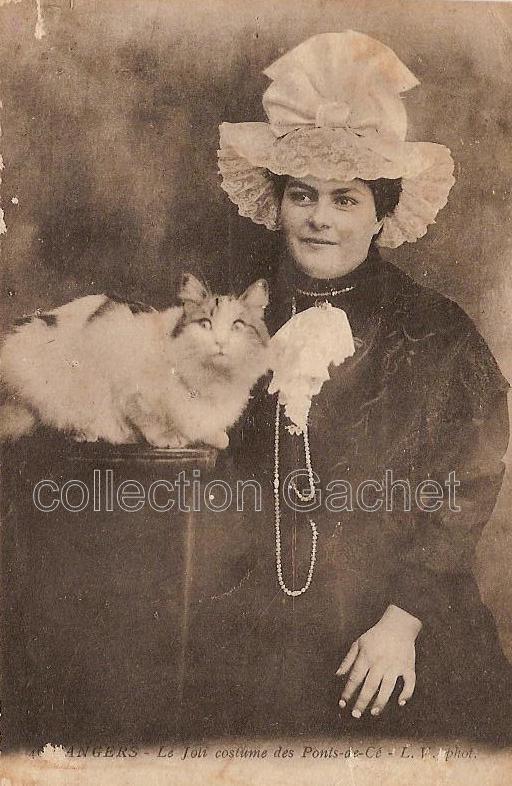

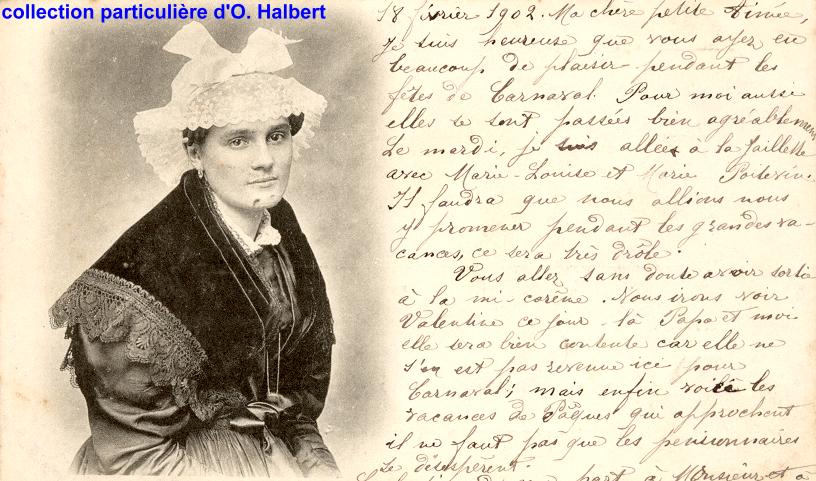

Coiffe angevine à identifier

Marie, une de mes fidèles lectrices, remercie d’avance ceux qui identifieront la coiffe de cette grand mère inconnue d’elle. Cette coiffe ne figure par sur la page de mon blog des coiffes d’Anjou.

Mes coiffes d’Anjou (mais pas celle-ci dessus) :

Quelques coiffes d’Anjou à travers les cartes postales dont j’ai les droits privés.

Collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site

Cliquez sur l’image pour l’agrandir

Cholet – Doué-la-Fontaine

Doué-la-Fontaine – Ponts-de-Cé

Collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site

![]()

![]() Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

La soule, jouée autrefois à Monnières et Le Pallet (aux marches de la Bretagne sud), tenait plus du hockey sur gazon que du rugby.

En 1666, au décès de son épouse Jeanne Neau, Julien Forget, mon ancêtre, est dit « fermier des moulins du Plessis Guery ». Le moulin était autrefois sur la paroisse de Monnières, et est situé maintenant sur la commune du Pallet. Le moulin du Plessis-Guerry est en effet situé sur la Sèvre, rivière qui sépare les 2 communes.

Le seigneur du Plessis-Guerry, dont le moulin relevait, avait plusieurs droits qui m’émeuvent beaucoup.

Le seigneur du Plessis-Guerry avait droit de pêche sur des km de la Sèvre :

« Le 13 septembre 1544, lettres de maintenue, accordées par Henri duc de Bretagne, fils aîné du roi, reconnaissant à Jean Foucher, seigneur du Plessis-Guerry, le droit de pêche dans la Sèvre, depuis la Pierre-au-Coulon, près de la chaussée de Vertou, jusqu’au dessus de la chaussée du moulin d’Angrevier, près de Gorges, aussi loin que le meunier peut jeter un marteau de fer, pesant deux livres. »

C’est une distance impressionnante ! Je me demande bien comment il pouvait faire respecter ce droit ? Pire, je n’ai pas compris cette histoire de marteau lancé par le meunier pour mesurer la distance. Je savais certes l’existence d’un nombre incroyable de mesures, mais j’avoue que je n’avais encore jamais rencontré celle du marteau lancé par le meunier. Je sens que la prochaine fois que je verrai Alexandra Tavernier, notre championne de France, lancer son marteau, je songerai au meunier du Plessis-Guerry, Julien Forget, mon ancêtre.

Le seigneur du Plessis-Guerry avait des droits sur les mariés :

« Le 21 janvier 1522[1], haut et puissant Tanguy Sauvage fait aveu du domaine et herbergement du Plessis-Guerry à noble et puissant Christophe de Goulaine, seigneur du Pallet. Il est dit que le seigneur du Plessis-Guerry avait tous droits de haute justice, et que, sur sa juridiction, il lui était dû par les mariés de la Pentecôte, treize billards[2] et une soule[3] par le marié de Noël, un éteuf[4] tout neuf et une chanson, chantée par la mariée, à la Pentecôte suivante. »

Puisqu’il y avait 13 billards, c’est-à-dire 13 crosses, avec la soule, c’est que le jeu pratiqué à Monnières ressemblait au hockey sur gazon, enfin une sorte d’ancêtre du hockey sur gazon, car on devait sans doute jouer paroisse contre paroisse, mais je le vois mal ancêtre du rugby qui se joue sans crosse. Vous allez trouver sur internet beaucoup de sites qui donnent des infos variées et différentes, et je m’y suis perdue sans comprendre quelle région pratiquait le jeu à la main et quelle région le jeu à la crosse.

C’est la définition du dictionnaire de Marcel Lachiver qui me semble la plus claire, si ce n’est que Monnières n’est pas dans le Nord, mais bien aux marches Sud de la Bretagne : « La soule[5] : En Bretagne et en Normandie, balle de cuir, remplie de son, avec laquelle on jouait à la balle. Dans le Nord, boule de bois ou d’autre matière dure, qu’on poussait avec une crosse. »

[1] Paul de Berthou (Clisson et ses Monuments, Etude historique et archéologique, 1910) Extraits de l’Inventaire des archives du château de la Galissonnière.

[2] Un billard était un bâton avec bout recourbé en forme de crosse, pour pousser la boule ou soule. L’usage de ce jeu a persisté en Ecosse plus longtemps qu’ailleurs.

[3] La soule était une grosse boule de bois.

[4] L’éteuf était une petite balle ou pelote rebondissante, pour jouer à la paume.

[5] Marcel Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997

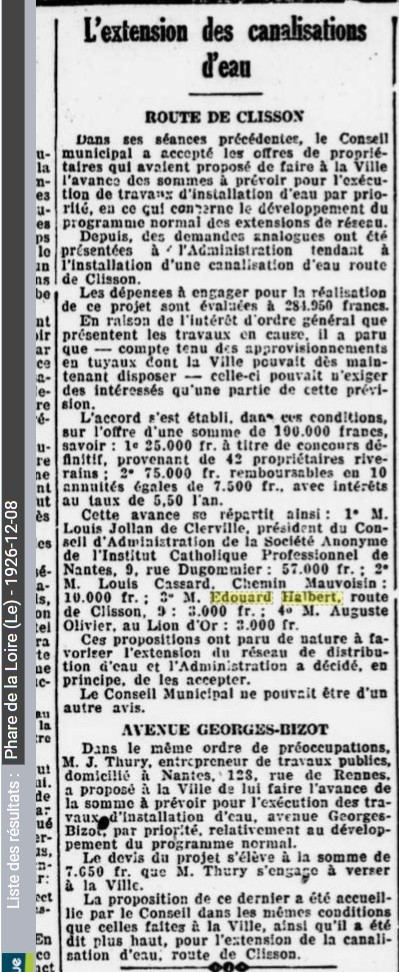

En 1926 l’eau n’était pas encore au robinet route de Clisson à Nantes ; un siècle plus tard la France manque d’eau tant nous en consommons !

En 1926, après l’arrivée de l’eau rue Saint-Jacques, ceux de la route de Clisson demandent à la ville de Nantes de prolonger l’arrivée de l’eau potable au robinet jusques chez eux, et pour mémoire la route de Clisson suivait la rue Saint Jacques après le carrefour de Bonne Garde.

Donc mes grands parents paternels qui demeuraient route de Clisson n’avaient pas encore l’eau courante, et elle n’est pas encore votée raconte l’article ci-joint. Ma cousine Anne, qui a le même âge que moi, se souvient très bien de l’installation de salle de bains dans la maison de nos grands parents communs, et ce juste avant la seconde guerre mondiale. Marly, marchand de salles de bains à Bordeaux, venait d’y installer une succursale, qui installa donc beaucoup route de Clisson.

Et nous voici en août 2020 devant un pénurie d’eau en France, et de probables coupures de robinet, mais il faut dire qu’en un siècle nous avons pris des habitudes du surconsommation incroyables, et nous avons bien oublié comment vivaient nos grands parents. J’ai donc hier tenté de comprendre ma consommation par rapport à la moyenne en France, car je consomme 22 m3/an et je ne peux vraiement plus rien réduire. La moyenne en France est au dessus de 150 m3/an à cause des jardins, piscines, baignoires et de l’agriculture. Je fais partie des Français qui vivent en copropriété et ne reçoivent donc pas une facture d’eau chaque année, car c’est une ligne au milieu de tant de lignes des charges qu’il faut beaucoup d’attention pour découvrir le relevé de mon compteur individuel chaque année. Je suppose que tous ceux qui vivent en appartement sont comme moi.

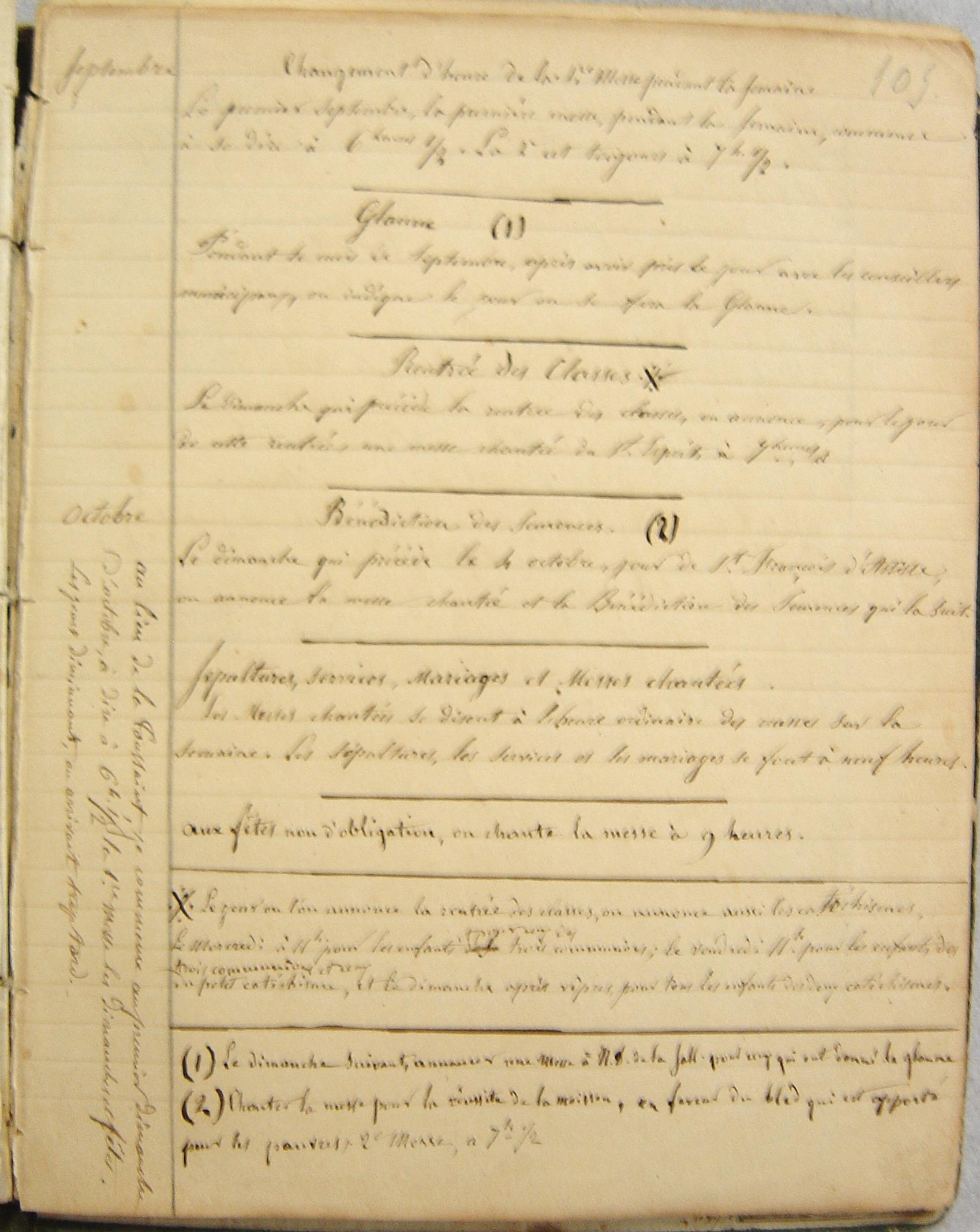

Le jour de la glane était fixé par les conseillers et annoncé à la messe, Gené autrefois

Les archives de la paroisse de Gené contiennent les coutumes de la paroisse. Je vais vous en proposer quelques unes tout à fait remarquables, et je commence par le glanage, que Wikipedia retace très bien.

Donc, cette coutume disparue nous est si joliement montrée dans les tableaux comme les Glaneuses de Millet. Nous avons modifié les méthodes agricoles et le glanage n’existe plus mais autrefois le jour était fixée par les conseillers municipaux et la date annoncée à l’église. A Gené on l’appelait la Glanne. « Pendant le mois de septembre, après avoir pris le jour avec les conseillers municipaux, on indique le jour où se fera la glanne. » (Archives Diocésaines du Maine-et-Loire) Je comprends qu’on ne glanait pas tout seul n’importe quel jour, mais que c’était tous ensemble le même jour défini par les conseillers.